مبارك الجابري

باحث عُماني

تأبيد التاريخ:

إن لحظة الإمساك بالتاريخ من عبوره الطبيعي في الزمن هي لحظة تَغير في كينونته، لحظة تحوله من النسيان إلى الأبدية، ومن السياق الذي كونه وتكون منه إلى سياق مستمر في تحوله، وبذا يكتسب التاريخ بمجرد الدخول في هذه اللحظة سلطة التأثير خارج زمنه الطبيعي، مع اختلاف في الأسيقة التي يوظف فيها، أقول «يوظف» لأن حضوره خارج زمنه الطبيعي هو حضور توظيفي بالضرورة، يُستثمر فيه التاريخ لأداء مهمة خارجة عن طبيعة كينونته، بما هو حدث مجتزأ من مسار أحداث لها منطق في حصولها المتتالي في الزمن، منطق ينتمي إلى زمن انقضى في مضيه اللحظي، بصورة يستحيل أن تتطابق تماما مع أي زمن لاحق لزمن عبورها، وبذا فإن إحضاره خارج زمنه هو إقصاء له عن طبيعيته، وتشويه لمسار فعله إن أُدخل في سياق آخر يراد له أن يفعل فيه.

كما أن الإمساك بالتاريخ فعل انتقائي بالضرورة، إثبات لجزء يراد نقله إلى الأبدية، وإقصاء لأجزاء تُركت لمصيرها العابر مع الزمن، ولا يكاد يخرج الإمساك بالتاريخ عن هذا الشكل الانتقائي الموظّف، حتى في مصنفات التاريخ التي يشكل صنفها الكتابي مراوغة مهمة، تحاول حجب توظيفها للتاريخ في أداء مهمة تبتغيها، سواء عن قصد أو بدونه، كما يستر تماسكُ سرديتها الفراغات التي خلفتها الأجزاء المفقودة منها، وبذا يكتسب الجزء المثبت من التاريخ سلطته من قدرته على الجمود في الزمن، موفرًا مكنة على التأثير في الزمن الحاضر المتحرك، وحماية للسردية المتماسكة من التأثر بالعابر.

يحضر التاريخ في الشعر على الشاكلة نفسها، موظَّفًا منتقىً، إلا أن القدرة التخييلية للشعر تخلع عن التاريخ تماسك سرديته، فتجعله عرضة لعمل الشعرية، بما هي فعل تفكيكي بالأساس، حيث يكون ارتفاع درجة الشعرية في كثير من الأحيان زيادة في الآن نفسه لفعلها التفكيكي، بما هو هدم للتراكيب المتماسكة وإعادة تركيب لها، مع احتفاظ بما يبقي على نسبة تلك التراكيب إلى أصلها، فحين تُعمِل الشعرية فعلها التفكيكي في التاريخ، موضوع النظر هنا، تُبقي بالضرورة على معالم من السردية الأصلية للتاريخ الحاضر في النص، حتى تكون مقروئية النص ممكنة في سياق العلاقات التي يبنيها مع الأصول التي أخذ منها؛ ليؤدي دوره الذي أحضر في النص لأجله.

من جهة أخرى، شكل حضور التاريخ في قصيدة النثر العربية، تحديدًا، أداة أساسًا لإثبات شرعية وجودها، في سياق أدبي يشكله التاريخ ويغذي قدرته على الوجود في المجتمع، بما هو مجتمع يجد في التاريخ مرجعية أولى يقيس عليها حضوره ومستقبله؛ ولذا كان ثمة وعي لدى منظري هذا النص المعاصر وشاعريه الأُوَل بضرورة أن يشدوا وثاقهم بالتاريخ العربي، سواء بإحضاره إلى النص، أو بإثبات انتساب هذا النص إلى سردية الشعر العربي فيه، وشكلت هذه العلاقة الملتبسة بالتاريخ هاجسًا لشعراء هذا النص حين أرادوا ابتداء مساره بعيدًا عن مراكز الثقافة العربية، حتى بعد حين من خفوت مقاومته في تلك المراكز؛ فكتب الشاعر العماني سيف الرحبي في افتتاحية العدد الأول من مجلة ![]() 1 متبرئًا «أصبح المنحازون لوهم التحديث عازفين ومتبرمين من كل ما يمت إلى الجذور والماضي بحجة التخلف عن ركب العصر ومظاهره»2، لينأى بقصيدة النثر التي كانت تشق مسارها بالهوينى في عُمان عن هذه القطيعة مع التاريخ، تجنبًا للمسار النكد الذي شقته هذه القصيدة في مراكز الثقافة العربية.

1 متبرئًا «أصبح المنحازون لوهم التحديث عازفين ومتبرمين من كل ما يمت إلى الجذور والماضي بحجة التخلف عن ركب العصر ومظاهره»2، لينأى بقصيدة النثر التي كانت تشق مسارها بالهوينى في عُمان عن هذه القطيعة مع التاريخ، تجنبًا للمسار النكد الذي شقته هذه القصيدة في مراكز الثقافة العربية.

ليس التاريخ إذن بالنسبة إلى قصيدة النثر العربية محض سردية يؤثث بها النص، بل هو إثبات أيضًا لصدق الانتساب إلى السلالة الأدبية، بما اكتسبه من سلطة للتشريع خوّله بها السياق الثقافي، فوظيفته في هذه القصيدة تتخطى دوره الطبيعي في الشعر، أي بصفته نصًا يؤسس نصًا، أو يسهم في بناء سرديته من خلال ما يكفله من مواد خام مقتطعة من الزمن الماضي، إنه يتخطى هذا الدور في المسار التأويلي للنص الشعري إذن؛ ليكون العلامة الأساس لتلقي هذا النص بوصفه شعرًا ابتداءً؛ حتى تتاح له تاليًا مكنة القراءة التأويلية التي وجد لأجلها.

أيديولوجيا القطيعة:

إن هذه العلاقة الملتبسة بين التاريخ والشعر في قصيدة النثر تحيل إلى الإشكال الذي قامت عليه قصيدة النثر منذ البداية، إشكال النشأة، لا أقصد هنا إعادة التذكير بما امتلأت به كتب النقد حول علاقتها بمجمل سردية الشعر العربي، وإنما الإشارة إلى الأيديولوجيا الحاضنة التي انبثقت عنها هذه القصيدة، أيديولوجيا الحداثة، مع التنويه بالتمايز في الوعي العربي بين شكلين لهذا المفهوم الملتبس في حد ذاته: الحداثة الفكرية، والحداثة الأدبية/ الشعرية3، حيث صدى الأصل الغربي كان أكثر وضوحًا في الحداثة الشعرية العربية منه في الحداثة الفكرية التي شهدها الوعي العربي، وما يهم في سياق الاشتغال هنا هو العلاقة التي اختطها خطاب الحداثة الشعرية العربية في علاقته بالجمهور، منذ أن طوّح بـ«الأمارة المانعة لنوع الشعر»4، مؤسسًا لعلاقة بالجمهور تزيح الشعر عن مكانته الطبيعية قريبًا من العموم تلقيًا وتأثيرًا، ليكون ملتزمًا بـ«محدودية الطليعة المؤثرة والفعالة التي يتجه إليها… فهو لا يتجه إلى كل الناس ولا يستطيع أن يتحدث إلى كل المستويات»5 لتكون بذلك القطيعة مع السائد، جمهورًا ووعيًا، بما يعنيه هذا السائد في الوعي العربي من علاقة مكينة بالتاريخ، سواء بسرديته الشعرية، أو بنصوصه التي شكلت على مر الزمن وعي الإنسان العربي بهويته؛ ولذا واجه خطاب قصيدة النثر بهذه القطيعة المعلنة صعوبة في إحداث تحولات في الوعي تنتج عن دوره «الرؤيوي» الذي يريد، وفق الوتيرة الطبيعية لإيجاد أي تحول في الوعي الجمعي، أي في إحداث موجات من التحول ذات مكنة على الانتشار المؤثر في عموم المجتمع، وهو الأمر الذي كانت الحداثة الفكرية في نسختها العربية تتغياها في خطابها عامة.

لإيضاح هذا المشكل لا بد من التذكير بأن الحداثة الشعرية ارتبطت بكتابة تتغيا إضاءة الذات للذات، غير مهتمة بمساءلة مدى قدرتها على التواصل مع الآخر المتلقي، في حالته الجماهيرية خصوصًا، مبتعدة في الآن نفسه عن الرضوخ لأي معان أو محمولات مفروضة من الخارج6، انطلاقًا من فكرة القطيعة مع القديم التي ترسخت فلسفيا منذ هيغل، وطُورت أدبيًا في الحداثة الشعرية لتكون الحد الفاصل بين نوعين للخطاب: خطاب قديم يتقصد الجماهير ويراد منه أن يكون «صناعة يعرفها الجميع، ويفهمها الجميع7، ويسر بها الجميع»، وخطاب حداثي يقطع مع القديم لأنه «تأسيس، باللغة والرؤيا: تأسيس عالم واتجاه لا عهد لنا بهما، من قبل»8 ولذا صعوبة مأتاه.

يمكن هنا أن نفيد من تيري إيغلتون في مفهومه (الأيديولوجيا الجمالية)، التي أراد بها «الحقل الجمالي الخاص ضمن الأيديولوجية العامة، المتمفصل مع حقول أخرى ضمن هذه الأيديولوجية»9، حيث يكون النتاج الأدبي الناتج في سياق أيديولوجيا عامة، الحداثة هنا، نتاجًا مؤدلجًا بالأيديولوجيا نفسها، وإن ادعى خلوصه لنفسه، إذ تتحول جملة من المفاهيم المشكلة للأيديولوجيا العامة إلى النتاج الأدبي، متطورة من أصلها الفلسفي البحت إلى مفاهيم أدبية ترتبط بالخطاب، كالشأن الذي ألمحت إليه في مفهوم القطيعة.

ما يهم في سياق الاشتغال هنا؛ أن القطيعة التي تقصدّتها قصيدة النثر في علاقتها مع القديم في خطابيته وجماهيريته «المنبرية»، خاطرت بالانبتات عن المكون التاريخي في الوعي العربي، الأمر الذي كان سيعني فقدانا للهوية الشعرية، كما يراها المتلقي العربي مرتبطة بالتاريخ بشكل لا ينبغي أن يمس؛ ولذا حرصت قصيدة النثر العربية على تأكيد علاقتها بالتاريخ، انتسابًا وتوظيفًا في النص، محاولة أن تردم شيئًا من فجوة التواصل التي حصلت بالقطيعة المعلنة، ولكن بأن تستبدل بلبوسه القادم من الماضي لبوسًا معاصرًا لها، يتأسس على تداخل الأزمنة تارة، وعلى استدعاء الشخصيات تارة أخرى لإثبات استمرارية ممتدة من الماضي إلى المعاصرة.

دخول التاريخ في النص الشعري:

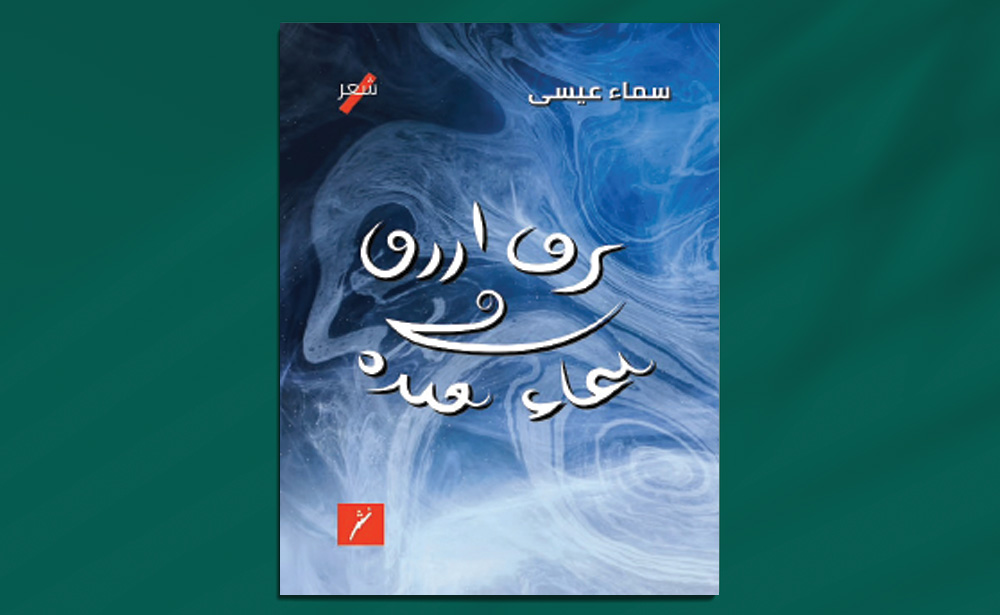

أعد نصوص المؤسسين الأول لقصيدة النثر العربية مدونة مهمة إذا ابتغى المحلل الوقوف على توجه واعٍ في بناء النص؛ ذاك أن تلك النصوص، في الغالب، تشكلت نتيجة وعي بالنظرية، ووعي بالخطاب السائد الذي نشأت في سياقه؛ الأمر الذي مكنها من التجاوز الواعي لذاك الخطاب؛ ولذا فإنها، من هذه الزاوية، دالة على ممارسة تتقصد خلق هوية متميزة لها ضمن الصورة العامة لهوية الشعر؛ ومن هنا أجد في نصوص كل من سيف الرحبي وسماء عيسى وزاهر الغافري مدونة أساسًا حين محاولة الإمساك بما يميز شعرية قصيدة النثر في عُمان عن باقي الخطاب الشعري فيها، وفي موضوع الاشتغال هنا؛ فإن النظر في مجمل المنشور من هذه المدونة يمكّن من الإمساك بنوعين للتاريخ يتناوبان على الدخول في النص:

-التاريخ الرسمي

-التاريخ المحكي

أقصد بالنوع الأول ذاك التاريخ «العالي» الذي يؤبد في الوعي الجمعي صورًا لشخصيات ذات أثر عام في السردية التي احتفظت بها كتب التاريخ والأدب، أو سردية لأحداث لها ذات الأثر العام، فهو تاريخ «رسمي» بسبب المكانة المعترف بها لهذه الشخصيات أو الأحداث عبر التدوين، أي باعتبار التدوين فعل محاصرة للخطاب، كما هو فعل اعتراف بالمكانة10، وهو فعل يجعل كثيرًا من هذا التاريخ مؤبدًا من زمن أبعد، مقارنة بالنوع الثاني من التاريخ.

أما التاريخ المحكي فهو النوع المقابل غير المعترف به عبر التدوين الرسمي، مكتفيًا بحضوره الشفهي، أو بالحضور أحيانًا عبر التدوين غير الرسمي، أي في المدونات الخاصة التي لم توضع أصالة للنشر، وكثيرًا ما يكون تاريخًا محليًا بعيدًا عن الانتشار الإقليمي، بله العالمي، كما أن عمره، كما أشرت، أصغر من سابقه.

يمكن انطلاقًا من هنا أن نتبين هذين النوعين للتاريخ متناوبين في المدونة المقصودة، مع المكنة في الوقت نفسه من تمييز النوع السائد عند كل شاعر من الشعراء الثلاثة؛ فالتاريخ الرسمي هو الغالب في حضوره عند الرحبي والغافري، في حين أن نص سماء عيسى كان خالصًا إلى حد كبير للتاريخ المحكي.

وللتمييز أكثر بين نصوص الشعراء الثلاثة من جهة دخول نوعَي التاريخ، يمكن الإلماح هنا إلى صفة مائزة لكل منهم: حيث نصوص الرحبي غالبًا ما ارتبطت بالتاريخ الرسمي العربي، والعُماني أحيانًا، في حين ارتبطت نصوص الغافري بالتاريخ الرسمي العالمي، وبقيت نصوص سماء عيسى مخلصة كثيرًا لاستدعاء التاريخ المحكي العُماني.

لا يتسع حجم هذا المقال لتحليل هذا؛ ولكن يمكن للقارئ تتبع الفكرة من خلال النماذج التي يوضحها الجدول الآتي:

يمكن عد الجدول مفتاحًا لقراءة نوع التاريخ في نصوص الشعراء الثلاثة، بوصفه نموذجًا يكاد يكون ثابتًا لدى كل منهم، عدا استثناءات قليلة، كما أنه في الحين الذي كانت فيه طريقة دخول التاريخ عند الغافري يغلب عليها دخول الشخصيات التاريخية في النص بالاقتصار على إحالتها إلى سرديتها، راوح سيف الرحبي وسماء عيسى بين هذه الطريقة وبين إحضار الشخصية مع سرديتها التي تشكلها الأحداث الموحية بها في النص.

تنقلني هذه الإشارة السريعة إلى طريقة اشتغال أيديولوجيا النص على تفكيك نص التاريخ الحاضر فيه، شخصية كان أو حدثًا، حيث لا يمكن للتاريخ أن يحضر في النص، حتى في نوعه الرسمي، إلا برسم القطيعة مع صورته الأصل، مسرّدًا في النص عبر تفكيك الأزمنة الناظمة لسرديته، تارة بالتداخل بين زمنه الأصلي وزمن النص، وتارة أخرى عبر استدعائه إلى الزمن المعاصر، زمن النص، مع الاحتفاظ بما يبقي هويته المؤبدة.

نقرأ مثلًا لسيف الرحبي في نص (عمرو بن قميئة):

ألهذا يا عمرو بن قميئة/ سافرتَ في دجنّة الصحراء/ مع الملكِ الضلّيل/ وحيدًا من غير أدلة/ ولا حاشية ولا خيل؟/ ملكٌ مهزوم/ ويتيم ضائع/ كانتِ الروم أبعد من سهيل/ وكان الدرب دونك/ فبكيتَ/ أنبك الملك الشاعرُ/ لأنك لم تكن تطالب/ باستعادة ملك مندثر/ أو حالمًا بثروة/ كنت صديق الشاعر في الملكِ/ رفيق المتاهة./ الصحراءُ تمتد والطريق أبعد من سهيل/ وكالمنكح الثريا سهيلًا/ عمركَ الله كيف يلتقيان/ يا عمرو بن قميئة؟/ أفراسٌ بيضاء تهبط من أفق قاتمٍ/ أشباحُ النائمين في الخلاءِ/ الصحراءُ تمتدُّ/ وموتُك المنجَزُ منذ الولادة11.

يُحضر النصُ الشخصية التاريخية (عمرو بن قميئة) مع سياقها السردي، أي مرافقة عمرو بن قميئة للملك الضليل في رحلته إلى الروم، ولكن بكيفية تعزل التاريخ عن تراتبه الزمني في زمنه الأصلي؛ ليكون متداخلا مع زمن النص، فينطلق في النص من الحاضر، بما يوفره النداء من إحضار للشخصية إلى الزمن المعاصر، متبوعًا باستدعاء السياق السردي في زمنه الماضي «سافرت في دجنة الصحراء… رفيق المتاهة» ثم العودة إلى الحاضر «الصحراء تمتد…» ثم الماضي مرة أخرى «موتك المنجز منذ الولادة»، حيث يفكك هذا التناوب بين الأزمنة تصاعدية السرد، مخرجًا إياه من مجرد الإحالة الوصفية إلى الماضي، إلى إحالة استعارية12 تخلق لهذا النص التاريخي قراءة أخرى في النص الشعري، قراءة توجهها ملفوظات ثلاثة: «رفيق المتاهة، الطريق أبعد من سهيل، الصحراء تمتد»، حيث النموذج الثابت للتيه والغربة في قصيدة النثر13، وبذا فإن النص التاريخي انتقي أولًا لانسجامه مع الوعي المحمول في قصيدة النثر، ليؤدي وظيفة دعم هذا الوعي بفعل المكانة التي أتاحتها لها أبديته، ثم أعملت فيه القصيدة ثانيًا شعريتها بتفكيك زمنه لنقله من جموده المعزول، ليتداخل مع زمن النص وعيًا وفعلًا.

حضور التاريخ في نص كهذا لا يؤدي فقط وظيفته الأساس في إثبات الانتساب إلى السلالة الشعرية لقصيدة النثر، إنه هنا مفكك الصلة بصورته الطبيعية الجامدة في الزمن الماضي؛ ليقول بتداخله مع زمن النص ارتباطَه بحداثته، من خلال اتحاده بالوعي الذي تقوله قصيدة النثر في مختلف منتجها.

يمكن لتفكيك الزمن أن يتخذ منحى آخر في النص، فقد يحضر التاريخ في النص دون مس بالتراتبية الزمنية لسرديته، فتبقى في حالتها الماضية دون إحداث أي توتر بين الماضي والحاضر على صعيد الأفعال الدالة على الحدث، وإنما يحدث تفكيك الزمن بأن يزيل النص عن التاريخ المُحضَر حالته الجامدة في الماضي، ويجعله ممتدًا إلى زمن النص، عبر امتداد الوعي المشترك الذي يظهره النص بينه وبين التاريخ، نقرأ لسيف الرحبي أيضًا في نصه (داليا) استدعاءه لشخصيتي المسعودي والمرجبي:

لكن القارب أبحر من جديد/ من غير شراع ولا مجداف/ عبر بحار الزنج ربما/ تلك التي دوخت المسعودي/ وحطمت أشواقه/ بأعاصير شياطينها المترحلة/ والتي عبرها ذات يوم/ حمد المرجبي، العماني الذي لقبه البريطانيون بـ(تيبوتيب)/ سعيًا وراء الثروة والجاه14.

كلتا الشخصيتين تأتيان من التاريخ الرسمي، فالمسعودي الرحال والجغرافي الحاضر في الذاكرة العربية الرسمية، يقابله المرجبي الحاضر في الذاكر العُمانية الرسمية، يستدعيهما النص معًا لارتباطهما في فعل الترحل عبر البحر، ودون أن يوتّر النص التراتبية الزمنية الأصلية للسردية هذه المرة؛ يجعل التاريخ فعلا ابتدأ في الماضي عند هاتين الشخصيتين، وامتد إلى زمن النص عند القارب الذي أبحر من غير شراع ولا مجداف، تائهًا تمامًا كما تاه المسعودي والمرجبي، وفي المسار نفسه المليء بالأعاصير، حيث يوفر الفعل (أبحر) امتدادًا طبيعيًا للفعل الأصلي عند (المسعودي والمرجبي)، وحينئذ فإن السردية التاريخية التي يستبطنها النص من خلال الشخصيتين سردية تخرج من جمودها المؤبد في الماضي لتكون فعلًا مستمرًا، مرتبطًا بوعي قصيدة النثر، فعل التيه والغربة التي يتكرر كثيرًا عند إحضار التاريخ، مؤكدًا الفعل الانتقائي التوظيفي الذي يمارسه النص عليه.

تغلب، إذن، هذه الإحالة الاستعارية إلى الوعي الحداثي السائد في قصيدة النثر على مجمل الحضور للتاريخ في نصوصها، ويكون أساس اشتغالها العمل التفكيكي الذي تفعله الشعرية عبر فعلها في زمنه الأصلي، كما عبر الطاقة الاستعارية التي توفرها الملفوظات، هذا في شأن حضور التاريخ على هيئة سردية مؤثثة بالأحداث، أما إن كان النص الشعري يقتصر على الشخصية في إحضار التاريخ، فإن مجرد إخراج الشخصية من سياقها السردي الماضي إلى السياق المعاصر للنص يكفي لخلق إحالة استعارية، تؤثثها دومًا الطاقة الاستعارية للملفوظات؛ نقرأ مثلًا لزاهر الغافري نصه (تراكل):

لم أعد أعرف كيف أكتب شعرًا حيًا/ لأنني أكتب بغصن الخريف/ الذي تركه لي جورج تراكل/ في الحرب العالمية الأولى/ ولم يكن لي أيدٍ لاستقبال الفراشات/ كان الجرح أكبر من الكون/ أيتها الأخت انظري إلى الخريف/ إلى الورقة الصفراء/ الميتة من الجوع15.

أحضر النص شخصية الشاعر الألماني «جورج تراكل»، مكتفيًا بما تحمله الشخصية من إحالة إلى سرديتها (الحزن والكآبة)، تلك التي يريد توظيفها لخلق الإحالة الاستعارية المتقصدة، حالة الوعي بالتيه والحزن والكآبة، مخرجًا التاريخ، كما رأينا في النصين السابقين للرحبي، من زمنه المؤبد في الماضي، إلى الحاضر المعاصر للنص، وعيًا وزمنًا، كما يمكن بسهولة أن نقرأه في ملفوظ: «غصن الخريف الذي تركه لي جورج تراكل»، حيث الارتباط الممتد في الزمن بين الشاعرين، تراكل وشاعر النص.

أما سماء عيسى؛ فإن استدعاء التاريخ العُماني المحكي يشكل أساسًا لكثير من نصوصه الشعرية، وغالبًا ما يكون دون ذكر اسم الشخصية التي تتأسس عليها السردية، كالشأن الذي يسير عليه غالبًا حضور التاريخ عند كل من الرحبي والغافري، فسماء يترك للنص بناء سرديته على المحمول التاريخي الذي توفره صفات الشخصية، وأحيانًا لقبها، وهذه التقنية في استدعاء التاريخ ناتجة بالأساس من المحمول العام الذي يكتنف عموم نصوص سماء، محمول الفقد، حيث تغييب اسم الشخصية عامل مهم لإكمال هذا المحمول الذي تبنيه النصوص، وهو أمر يمكن تتبعه بسهولة في نصوصه، كما في نص (أمهات الموصل):

أيتها الأم/ سليلة أمهات الليل والندم والهجعة الأولى/ أيقظينا، أيقظي فينا رغبة أن نموت/ بين ذراعيك ونبكي…/ يومًا ما/ كنت أجمل أمهاتنا/ حين كنا/ نرضع منك/ الحب والموت16.

خروجًا عن هذا، قد يسمي الشخصية في عنوان النص، كما في (حوية العلامة الحباسي) الذي نقرأ فيه:

كل من رأوك أحبوك ثم تركوك للموت/ وهو يرشف من روحك قطرات الحب/ الذي يسيل من عينيك وشفتيك/ لتلتقطه كائنات الليل وهي تغيب/ في رمال البحر الحدري بعيدًا بعيدا/ في صحراء المنفى17.

في كلا المقتطعين ثمة حضور للتاريخ باستدعاء الشخصية مع سياقها السردي، ولكن بأن يفكك النص الزمن الأصلي للسردية ويضعها في زمنه المعاصر، أولًا عبر النداء، في النص الأول، والمخاطبة في النص الثاني، ثم بالمحمول الذي يخلق الإحالة الاستعارية المعبرة عن الوعي المعاصر لقصيدة النثر، وذلك عبر الملفوظات التي بنى بها كلا المقتطعين: رغبة الموت، نبكي، الحب والموت/ تركوك للموت، كائنات الليل، صحراء المنفى، باعتبار التاريخ الحاضر في المقتطعين/ النصين، كسرًا لجمود التاريخ في الماضي، وفتحًا لأفقه إلى الزمن المعاصر الذي يخلقه النص.

أفادت قصيدة النثر، إذن، من دخول التاريخ بأن خفف حدة القطيعة مع المتلقي، من خلال الجسر الذي يبنيه مع المتلقي، باعتباره نصوصًا قارّة مكتملة المعنى، يسهم حضورها في ملء بياضات النص، كما أن الارتباط الذي خلقته هذه القصيدة بينها وبين التاريخ فيما تنتقيه من سردياته طبع التاريخ بوعيها، مكسبًا إياه شرعية الامتداد في الزمن، وبذا؛ بقدر ما كان التاريخ جامدًا تام المعنى في زمنه الماضي، بقدر ما أصبح في قصيدة النثر معاصرًا لها، زمنًا ووعيًا.

الهوامش

كانت هذه المجلة منذ بدايتها حاضنا مهما لقصيدة النثر العربية، تنظيرًا ونشرًا.

الرحبي، سيف، كلمة العدد، مجلة نزوى، العدد الأول، ص. 110

ينظر: الجابري، مبارك، قصيدة النثر في الخليج العربي في ضوء سوسيولوجيا النص، جامعة السلطان قابوس، 2018، أطروحة دكتوراه غير منشورة، ص. 2-9

تعبير لمحمد لطفي اليوسفي منوها بالمخاطرة التي ركبت قصيدة النثر أتونها يوم طوحت بالوزن.

اليوسفي، محمد لطفي، أسئلة الشعر ومغالطات الحداثة، مجلة نزوى، العدد 5.

المقالح، عبدالعزيز، أزمة القصيدة الجديدة، دار الحداثة، بيروت، 1981، ص.34

ويليامز، رايموند، طرائق الحداثة: ضد المتوائمين الجدد، تر. فاروق عبدالقادر، سلسلة عالم المعرفة، العدد 246، ص. 91-102.

أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار الساقي، بيروت، 2009، ص. 91

نفسه، ص. 92

إيجلتون، تيري، النقد والأيديولوجية، تر. فخري صالح، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1992، ص. 77

ينظر بصورة عامة ما يورده ميشيل فوكو حول إجراءات محاصرة الخطاب الداخلية والخارجية في كتابه: نظام الخطاب.

الرحبي، سيف، الأعمال الشعرية، بيروت، رياض الريس للكتب والنشر، 2018، ج. 1، ص. 361- 362

ينظر: ريكور، بول، الزمان والسرد، تر. سعيد الغانمي وفلاح رحيم، بيروت، دار الكتاب الجديد، 2006، ج. 1، ص. 136

ينظر: الجابري، مبارك، قصيدة النثر في الخليج العربي في ضوء سوسيولوجيا النص، ص.5

الرحبي، سيف، الأعمال الشعرية الكاملة، ج.2، ص. 73

الغافري، زاهر، في كل أرض بئر تحلم بالحديقة، كتاب نزوى، العدد 40، ص. 90

عيسى، سماء، دم العاشق، دمشق، دار الفرقد، 2011، ص. 138-139

نفسه، ص. 118