لمياء شمت

كاتبة وأكاديمية سودانية

تستهدف هذه الورقة محاورة النصوص الشعرية للشاعر كمال الجزولي، في محاولة للكشف عن القيمة الفنية والجمالية التي تنطوي عليها من زاوية النظر الأسلوبية، المتعلقة بالتركيب اللغوي، وتوظيف الصوت والصورة لإنتاج الدلالة. ذلك أن تسخير الدفق الطاقوي القوي لأصوات الكلمات يبرز بوضوح من بين السمات المميزة للمشروع الشعري لكمال الجزولي. حيث يوظف الشاعر الكلمات بأصدائها ووجيبها المتواتر المطرد، وايقاعها وموسيقاها الداخلية، بالإضافة للتصوير المشهدي المفعم بالحياة بغرض إنتاج نصوص شعرية رازمة الإيقاع، واسعة الدلالة، قوية الأثر.

وقبل البدء بمباشرة هذه المقاربة نبدأ بمختصر سيري لكمال الجزولي، وهو شاعر، وباحث وكاتب ولد بأمدرمان في 1947، وتلقى فيها تعليمه. ثم نال ماجستير القوانين بتخصص في القانون الدولي من كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة كييف بأوكرانيا، (الاتحاد السوفيتي سابقًا) 1973م. ونال كذلك دبلوم الترجمة من نفس الجامعة. وتشمل مشاركاته العلمية والثقافية العديد من الأوراق العلمية في حقول الثقافة والأدب والسياسة والقانون وحقوق الإنسان، والتي قدمت في مؤتمرات وسمنارات وندوات وورش عمل، داخل السودان وخارجه. صـدرت له عدة دواوين شعرية، ومؤلفات في الأدب والتاريخ والقانون ومختلف قضايا الفكر السياسي والاجتماعي.

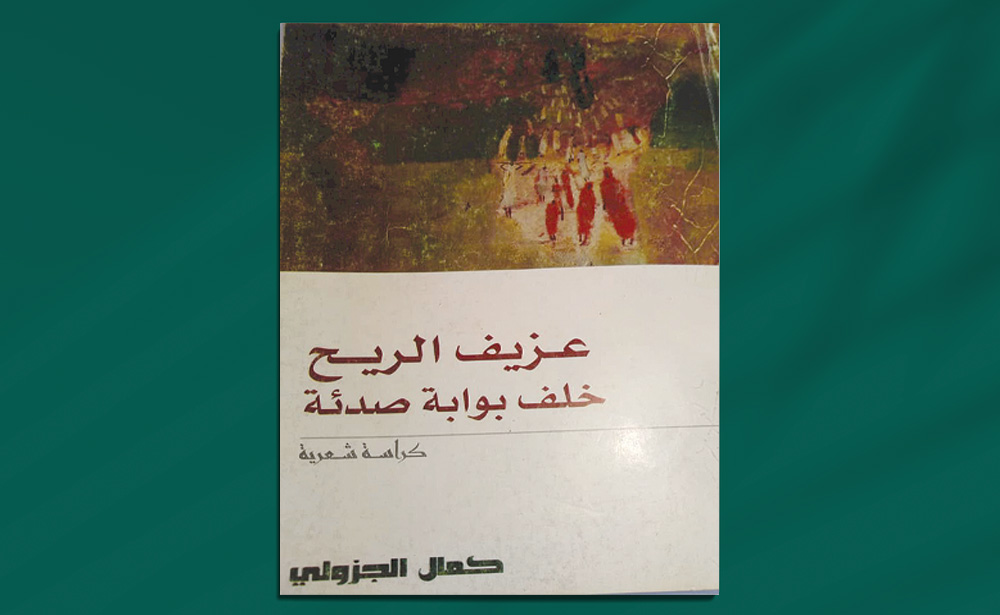

يضم المنجز الإبداعي لكمال الجزولي كراسات شعرية تغطي الفترة ما بين الأعوام 1970-1999. وهي كراسات أربع ضمنها الشاعر في مجموعته الموسومة بـ(أم درمان تأتي في قطار الثامنة)، وهو نفس عنوان الكراسة الثالثة. الكراسة الأولى (من دفتر يوميات أم درمان)، والثانية (القصيدة الجبلية)، والرابعة (عزيف الريح خلف بوابة صدئة). وقد صدرت، كما أسلفنا، في مجموعة كاملة يقول عنها الشاعر عالم عباس: «المجموعة بصفحاتها الثلاثمائة، إلا اثنتين، وبقصائدها الخمس والخمسين تشكل عالم كمال الشعري المتنوع الزاخر، سواء باللغة أو التصوير، أو الغنائية العالية، والثورة، والوفاء للوطن ولشعبه، واتخاذ المواقف، والرؤية والتأمل، والبعد الإنساني والفلسفي، في أحواله المتقلبة، الثائرة، والحائرة، والمتأملة والمتفاعلة. في حنينه وعشقه، وصفائه، في حنوه وأبوته، وتبعُّله، ومصافاته وصداقاته، في غضبه وانحيازه ومؤاخاته ومعاداته، وكل ذلك في شعر يمتاز بأسلوب فريد وبلغة لا تشبه إلا لغة كمال».

وكما أوضحنا بدءًا فإن تسخير الأصوات والمشهدة التصويرية تشكل بؤرة اهتمام هذه القراءة. ويشمل ذلك أصوات الطبيعة وكائناتها وموجوداتها، بالإضافة للمنطوق البشري بسعة مدرجه الصوتي. حيث تزعم الدراسات اللسانية أن اللغة البشرية قد ولدت في الأساس من جلبة المرح العابث، والصخب المجلجل، في غمرة العمل الجماعي الشاق، والطقوس الاحتفالية للإنسان الأول.

وعلى غرار ذلك تدعي فرضية أخرى بأن اللغة البدائية الأولى لم تزد عن كونها همهمات وغمغمات اجترحت مباشرة كتقليد عفوي لأصوات الطبيعة البكر، من حفيف الأوراق، وصفق الأجنحة، وعصف الرياح، وتلاطم الأمواج. وتمضي نظرية أخرى لتزعم بأن مصدر اللغة قد انطلق تحديدًا من أصوات الإحماء والقباع، والأنين والزفرات التي أصدرها الإنسان تلقائيًا وهو يصارع الطبيعة من حوله، ويقارع ضراوتها في حموة كدحه الحياتي الشاق. وهو يصادم الرياح ولطم الأمواج، ويصارع الضواري، ويعاضل الجذوع المصمتة والصخور الصلدة. ثم تطورت الدراسات التشريحية والفسيولوجية لتفسر سعة المدرج الصوتي البشري، وإمكاناته الواسعة، وذلك لتميز جهازه الصوتي بحنجرة عمودية يعقبها تجويف عميق وامتداد مثالي إذ يقع مباشرة فوق الحبال الصوتية، مما يؤهله للعمل كمرنان قوي لكل ما يعبره من أصوات. وتكتمل مأثرة الخلق تلك بشفاه ذات تحابك عضلي معقد يجعلها عضو نطق مطواعًا مرنًا، وكذلك هو الحال مع اللسان الذي يعمل لينتج مع أعضاء النطق الأخرى عددًا هائلًا من التشكيلات الصوتية بحزم دلالية متنوعة ولا محدودة.

وبمقتضى ذلك فقد اهتم عدد من الباحثين بخاصية توظيف الصوت إبداعيًا بتدرجاته وأصدائه، ودفقه الطاقوي، وما لذلك من أهمية بالغة في التأثير وتشكيل الدلالة. ونقف أولًا عند رجاء عيد في دراسته لتلك الظاهرة الفنية، حيث يرى أن: «بعض أنواع الأدب لها إمكانيات صوتية قوية كالدراما والشعر». وهو يتحدث كذلك عن استخدام الكلمات التي تدل ألفاظها على معانيها، وعن توظيف الوزن والإيقاعات النغمية، ومعرفة الطريقة التي تتباين فيها الحروف اللينة والساكنة، طبقا للموقع الذي ترد فيه. يشمل ذلك تنويع الظلال الصوتية في التراكيب، والمقاطع الشعرية المتتالية، لتتمازج وتترافد منتجة بذلك حقولًا دلالية ذات تأثير قوي وشامل. وقد انتبه الشعراء باكرًا لأهمية تسخير الأصوات ابتغاء لدقة التعبير وتجسيد المعاني. ويستدعي ذلك بيت المتنبي الشهير الذي يُستشهد به على تمهره في توظيف وقع الأحرف ذات الطاقة الصوتية المفيضة الجهيرة، للإحالة لدلالات تتعلق بالقوة والحركة، والموار والاضطراب:

إذا أبيت الأعداء كان استماعهم/ صرير العوالي قبل قعقعة اللجم.

وقد عكفت بعض دراسات منظري جمالية التلقي على رصد أثر توظيف طاقات الصوت في إنتاج دلالات النص، وإغناء حمولاته الفنية والتأثيرية. وذلك مما يحضنا على الوقوف عند تسخير الأصوات كخصيصة أسلوبية رئيسة في شعرية كمال الجزولي، تستوجب النظر والتدبر والتدارس.

وتبعًا لما ذكر سابقًا يجدر بنا الوقوف بدءًا عند باب القصيدة، أي عنوانها لما له من أهمية سيميولوجية، تتعلق بالدور الذي تلعبه العلامات والإشارات أو الدوال اللغوية أو الرمزية. إذ يعمل العنوان كمفتاح وإشارة دالة لمقاربة النص، وكموجه رئيس من موجهات القراءة. فعلى سبيل المثال قد يعيننا عنوان مثل (جري الوحوش) على استكناه دلالات النص، وتدبر رمزيته التي تستغرق احتمالات عدة، تبدأ من استحضار المثل الشعبي المأثور. ثم يمضي الشاعر من هناك ليضع ملامح وإشارات خاصة على تلك البطاقة الاستهلالية، بما يوسع محمولها الدلالي وممكنها التأويلي، وذلك بتحويلها إلى صور حية ناطقة تتجاور فيها المشاهد الجزئية، وتتراكب لخلق مشهدية كلية، يستشعر فيها القارئ رهق الراكضين من دغش الفجر.

فعلة، رجال شرطة، خفراء عائدين

ربما، من عمل الليل، أو يلحقون،

ربما، بالنوبة الأولى

وصبية غافلون،

في مقالب القمامة،

يحلمون بالإله

ومن ثم يتم تصعيد المشهد دراميًا برصف أجزائه رصفًا سريعًا حافلًا بالحركة، لتظهر بالتالي الروابط اللاشعورية في ذهن الشاعر بين دلالة الركوض والتسارع الإيقاعي، وما تحدثه الأصوات المتعاقبة من توتر دلالي على سطح النص. فتبرز من ذلك تلقائيًا دلالة العراك المضموني بين الكدح والفاقة، حتى ليكاد النص ينطق بما قاله لوركا في تعاطفه النبيل مع المسحوقين المعدمين (يعرفون أنهم ماضون أبدًا إلى كدح بلا ثمر).

وعلاوة على ذلك تتوجب الإشارة إلى أهمية الإهداء، الذي قد يأتي في بعض النصوص مباشرة بعد العنوان، ليمثل بذلك نقطة ارتكاز دلالية استهلالية هامة. ذلك أنها تتيح زوايا نظر متعددة للقراءة، مما يجعل النص يتمتع بمغزى أعمق من ذاك الذي يكشفه سطحه اللغوي. وكأن الشاعر يهدف بذلك إلى أن يجعل العنوان يتنازل عن سلطة الانفراد بالقيمة المطلقة لتصدير النص، وذلك في مقابل الإضاءة الكاشفة للإهداء التي تخدم كثيرًا في القبض على مضمرات النص وأسراره. ويمكننا أن نرقب ذلك في نص (حادث)، المُهدى إلى علي المك، حيث الحضور الرامز للجامع الكبير بأم درمان كخلفية مكانية موحية. وكذلك هو الحال في نص (صباحية)، الذي يأتي كرؤيا وبشارة من خلف القضبان، مرسلة إلى (الحبيبين محمد المكي إبراهيم، وإلياس فتح الرحمن). إذ يتميز النص بجيشانه الوجداني، ونفسه الشعري الحار. حيث تأخذ تيمة الصباح، المتشظية عبر كولاج الصور، احتمالاتها الدلالية الوهاجة، وأبعادها التأويلية التي تتكامل للإرهاص بفجر عنيد قادم.

إن أحلك الساعات تلك

التي تأتي قبيل الفجر،

ليجرفها سيل الشعاعة

بعد حين !

التحشيد الصوتي

ويظهر لنا من خلال ما عرضناه في المحور السابق الأهمية التي تكتسبها مركزية الصوت في المنجز الإبداعي للشاعر كمال الجزولي، حيث يتبدى عبر المتون الشعرية حرصه على تحقيق نسب لحنية متميزة، وبُهَر جمالية مشعة بغية الوصول إلى مستوى آخر من الإشارات الدلالية، والإمتاع التذوقي الجمالي. حيث يسخر الشاعر حدسه الصوتي واستقبالاته المدربة لالتقاط أرهف فروقات التعبير الصوتي، واللعب بها على المستوى اللفظي والدلالي. وذلك بإحداث تراكمات صوتية مطردة من التنغيم والإيقاع. بالإضافة إلى توظيف النغمات الصوتية بين الصعود والهبوط، وتنويع نواة الإيقاع الداخلي بين السرعة والإبطاء والضعف والقوة. وبالتالي الاستفادة القصوى من المجال النغمي المتولد من التردد الداخلي لأصداء الصوائت، وذبذبات الصوامت المجهورة. وكذلك طول المقاطع والفواصل المنضبطة بفترات إيقاعية محسوبة. ولنأخذ على سبيل المثال نص (تلويحة 5 يونس):

حلم

ملح

جرح

تابوت

………..

أن توقن أنك ميت أعمق أمنا

من أن تدرك أنك

-يوما-

سوف تموت

لا آمن من ديجور الساحل يا يونس

غير الرقدة في بطن الحوت

حيث يبرز الانسجام الصوتي القوي الذي يحدثه التشابه في حروف العلة، أو ما يسمى بالجناس الصائتي. كما يتم توظيف ذبذبات صوت الحاء، وما تحدثه من توتر دلالي، يفضي إلى شعور بالمرارة، حيث تولد أصداء صوت الحرف حسًا مبهمًا بالأسى والحسرة. ويبرز، علاوة على ذلك، الاشتغال على النسج الدلالي الدقيق بالتقاط خط المفارقة الكامن في إدراك الأمن والطمأنينة عبر اليقين بكنه حقيقة الموت المفزعة. وبالتالي تتعمق المفارقة بالتحرر من عبء استبشاع الموت بالركون إلى حتميته. كما تجب الإشارة إلى استجلاب الصورة من دائرة التناص الديني، لتدفع بالنص في مداه الرؤيوي، حيث يتحول الموت إلى نقطة ارتكاز تتقاطع عندها كل شبكات الدلالة. ليبدأ صعود المعنى باتجاه الرؤية الكاشفة التي تضيء الطبيعة الدرامية للوجود، والحياة التي لابد أن ترفع قلوعها لتكتمل الرحلة.

إنك ميت

وإنهم ميتون

لا فكاك،

فاجهر إذن برفضك الأبي ههنا

تجهر به هناك

ومت هنا،

تحيا هناك!

وتتمدد ذات الدلالة في نصوص أخرى بحيث لا تقتصر على معنى الفناء والغياب والعدم، وإنما تنطوي على كثير من الرمزية الصوفية، التي يتحول فيها النقيض إلى صنو وشبيه. ليتحول الغياب بذلك إلى رحلة سرمدية في صميم البقاء والخلود. حيث يشتغل الشاعر على توظيف التقابل الدلالي بين (هنا) و(هناك)، و(مت) و(تحيا). مع توظيف الاقتصاد اللفظي شديد الكثافة. مما يحيلنا إلى تقنية أشبه ما تكون باستقطار المعنى من الأقوال المأثورة، لتتحرك الحياة ونقيضها على مستويين من الدلالة يتباعدان، ثم يعودان فيتداخلان حتى ليفضي أحدهما للآخر عكسًا وطردًا، فيصبح الموت الكريم الباسل حياةً ومجدًا، وتصبح حياة الهوان موتًا بغيضًا.

فاسكن موتك،

اسكن..

هذا ليس بأكثر رعبا من

طرقات الموت على الدرج.. الثلجي

ومن وسواس فرائصك المكبوت

وتهيأ كل صباح كيما ترحل في ..

زوبعة، حتى لا تذوي في صمت

يا ولدي

فالوقت يفوت!

ونصادف هنا عبارة (يا ولدي) التي تحملنا إلى فضاء النزاريات، وحتمية قدر الحب فيها، في مقابل حتمية الرحيل ضمن دلالات النص السابق. ويلوح كذلك محمود درويش في رؤيته لشجاعة التحديق في الموت، وكسر صولجانه، والعروج به من قطب العدم إلى قطب الحقيقة والتجدد. في إشارة طاوية لأسطورة العنقاء أو طائر الفينيق، حيث يردد درويش :

سأصير يوما طائرًا وأسل من عدمي وجودي

كلما احترق الجناحان أقترب من الحقيقة وأنبعث من الرماد

ويحضر ذات المعنى في نص (الرجل.. حالة كونه شظايا)، ليعلو بدلالة الموت من درك الخواء والصمت والغربة إلى مقام مجد رفيع وانعتاق من ربقة الطين، ونفضًا لمذلة الجسد.

صافرًا في الليل كالقذيفة،

رافلًا في هالة الشرر الكثيفة،

ناشرًا في الأفق المعتم ضوءك.. الفسفوري

نافضًا عنك -مرة و للأبد- مذلة الجسد

وفي ضوء ما استشهدنا به من أمثلة، فإن تخليق المشاهد وتوظيف الأصوات يبرز كممارسة إبداعية نظيمة تأخذ شكلًا تراكميًا، لتتحول عبر المتون الشعرية إلى استراتيجية تتداخل وتتقاطع فيها الخيوط الصرفية والصوتية، لتصوغ شبكة إشارية محكمة النسج، هائلة الأثر، تعمل على تحويل التشكيلات الصوتية المتنوعة إلى حزم دلالية وهابة. وتنبت الصور والعوالم التي تثري الأفق الدلالي والجمالي.

النصوص كموسوعة سمعية

ويهمنا في هذا الإطار الإشارة مرة أخرى لخصوصية الأصوات في المشروع الشعري لكمال الجزولي، وما يحويه ذلك المنجز من موسوعة سمعية حفية بأصوات الطبيعة البكر. حيث الإرزام والعزيف، والدمدمة والزلزلة، والعصف والهدير. وكذلك الجلجلة والكركرة، والحفيف والهسيس. بالإضافة لأصوات المنطوق البشري بسعة ممكنات مدرجه الصوتي المرن من هدهدة وغرغرة، وهمهمات وغمغمات، وزفرات وشهقات، وقهقهات. بل وحالات من البرطمة والنشيج والتساعل والتثاؤب. حتى لا يكاد يخلو نص من فعل إرهاف السمع للكائنات في جوقتها الكونية النسيقة. حيث نجد على سبيل المثال (عصف الرياح المستهامة)، و(خشخشة الريح في الأوراق والألياف)، و(صفق أجنحة اليعاسيب)، و(تنابح الكلاب الهائمة)، والقطط التي (ينسل جارحًا من جوفها الخاوي المواء). وهناك أيضًا (مهرجانات الصهيل)، و(صفير الرياح في الزوايا)، و(شهقة نخلة في الماء)، و(اصطكاك شجر عريان بجوف الغسق البارد). في تكامل وتبادل ممتد بين الفعل والصوت وحركة الصوت وصوت الحركة بل وصوت الصوت. حيث للذكرى رفيف، وللوجد هدير، وللمجد اصطخاب، وللحلم زفرة، وللنضار شهقة وللزيف ضجة، وللهب جلجلة، وللشؤم غرغرة، وللحقد دمدمة. وهو اتجاه فني يستفيد مباشرة من نظرية المحاكاة الصوتية والتشابه الحميم بين الصوت ودلالته (Onomatopoeia). حيث تتجسد الأصوات كترجمة مستفيضة لمعنى المفردة التي تمثلها، مثلما أشرنا إليه من أصوات الكركرة والطنين والفحيح والهمهمة والاصطكاك.

وهكذا يصاغ لكل مقام دلالي تركيبته الخاصة من الأصوات، التي تملك بدورها إمكان أن تتناسل منتجة أصواتًا أخرى لأصواتها: (النشيج الصادح)، (العزيف المجلجل)، (ضجة الصخب) و(وجيب الجلجلة).

ومن خلال ذلك وبتوزيع مدروس يمضي الشاعر ليحتطب من دغل الأصوات ما يشاء ليسخره إبداعيًا، فتتدفق الأصوات رقيقة رقراقة حينًا:

كحفاوة شيخ ملحاح،

وأذان مسيد بياح،

و كلثغة بنت ريفية،

أو تنهمر رازمة ترعد جهارة وقوة:

الاسم الثورة،

عصف خماسين الغضبى وهزيم..

الرعد الهدار

القادم ركضًا في الصفحات الأولى،

الصاهل مثل الفرس الجامح

في «نشرات.. الأخبار»،

وتبعًا لما ذكرناه في الجزئية السابقة، فإنه يمكننا القول بأن الطاقة الإيحائية الكامنة للصوت توظف في اتجاهين بارزين:

يتمثل الأول في تشكيل رؤية درامية نزاعة للقص وسرد الحكايا، بغرض إبداع صور حية نابضة بالمعنى، وحافلة بالحركة والموار، مما يسهم في إثراء تلك المشهدية الشعرية. بينما نجد أن الاتجاه الآخر يُعنى باستغلال طاقات الأبنية الصوتية لتصعيد الحالة الانفعالية، وذلك بغرض إفراغ الشحنة التعبيرية.

الله يشهد أنني أبصرت في الفجر ارتحالك

مثلما أبصرت أعناق الخيول الضامرة،

نفضت بوادي المحل، من وله أعنتها،

تحمحم في فضاء الروح،

تطلق مهرجانات الصهيل غواية،

تتلو تراتيل الوثوب العذب، فاتحة الغناء،

والبرق مصطخب على أعرافها الملساء.. يجهش بالبكاء

ويقودنا عرض هذه الاتجاهات تلقائيًا لنقف على تقنيات أسلوبية أخرى بعضها لغوي والآخر غير لغوي:

التكرار

ونبدأ بتقنية التكرار التي يتم توظيفها عبر مستويين:

مستوى التكرار الصوتي، ويتم ذلك عبر روابط سمعية وثيقة الصلة بصوت الأحرف المكررة. ويهدف ذلك إلى الإيحاء بأبعاد نفسية وشعورية معينة. ثم مستوى التكرار اللفظي، عن طريق استخدام الألفاظ كرموز واشارات تخدم السياق وترفد المعنى. ويتم ذلك أحيانًا بتوظيف التكرار بتواتر محدد لخلق حقول ترابط دلالي، كما هو الحال في نص (دونكيشوت يحاور ظله) مثلًا، حيث ترد (هيا نحاول من جديد) في منتصف المقطع، وتعقبها (الرؤيا سحائب من دخان) في آخر المقطع.

عبثا نقارع بالبيان المنتقى

زبر الحديد!

…………….

هيا نحاول من جديد!

…………….

انداحت الرؤيا سحائب

من دخان

الحذف

وهو يندرج ضمن التقنيات الأسلوبية غير اللغوية، ويتمثل في نقاط الحذف المبثوثة داخل النصوص. والتي يبدو أن الشاعر يحرص على توظيفها بمعانيها المختلفة، بغرض الحذف والمحو أحيانًا، أو الإضمار أحيانًا أخرى، وذلك لتكثيف المعنى في غياب اللغة، ونحته بملامح حادة. وهكذا فإن نقاط الحذف تحضر أحيانًا وكأنها إيقاف للزمن النصي حسب التوقيت الشعري للقصيدة بغرض الاستغراق. أو بعبارة أخرى، لمنح القارئ فرصة التورط الكلي مع النص وملء فراغاته المحتملة. أو في مقام آخر كدلالة صمت فني مشحون بأقصى طاقات الدلالة.

هيا بنا،

نشق ثوب هذا الحلم،

نذرو غزله للريح

………………..

……………….

إني أختنق

………………….

…………………..

آه يا حلمي الأغر

تأملي، تلوح الآن، ألف كوة

تختض كالمرجان في الندى الليلي..

البناء السردي

وانطلاقًا مما تتبعناه في المحور السابق، يجدر بنا الوقوف كذلك عند التكامل العضوي بين الرؤية القصصية، التي تتمثل في توجيه العلاقات داخل النص من جهة، والرؤية الدرامية القادرة على الإمساك بخيوط النص وإدراك المتناقضات، وربطها بأغراضها الدلالية. حيث يتكئ النص عادة على خلفية زمانية أو مكانية، يمضي الشاعر في إشباعها على نحو يجمع به نثار الأحداث والتفاصيل الصغيرة، مما يجعل النص يتراكب كبناء متدامج من الصور والأحداث، وتعدد الأصوات، ورسم الشخصيات بملامحها المختلفة، وأبعادها الدرامية.

حزم من الدينكا ومن النوبا

ومن البدو.. النازحين من كل الجهات

حزم من الألسن والهموم و السحنات

تكدسوا في مدخل البنك العتيق.. ينتظرون رزقهم

تلقي به السماء

في هذا الصباح

لم يفكوا -بعد- ريقهم،

لذا فهم الآن، صامتون

في كل اللغات

ووفقًا لذلك التخليق المشهدي المستمر، فإن الأصوات تلعب دورًا مهمًا في مضاعفة القوة التعبيرية، وتعميق الأثر الدلالي. ولننظر مثلًا لخاصية تسخير الأصوات، والتي تتم بعناية فائقة بغرض توظيفها لصوغ مشهدية مفعمة بالحيوية، وعامرة بالأبعاد الدرامية. إذ تتجلى للقارئ وهي حافلة باللون، غاصة بالموسيقى، وضاجة بالحركة. ليتحالف الصوتي والمشهدي لإسقاط أثر نفسي وعاطفي معين في وعي وحس المتلقي. بالإضافة إلى الاستغلال الفني الجمالي الأقصى للأبنية الصوتية بذبذباتها وخلجاتها ودفقاتها، لإنتاج طبقات دلالية متنوعة، زاخرة بالطاقات الإيحائية الكثيفة. وهو ما يقودنا تلقائيًا للمحور التالي.

واستنادًا على ما سبق، لابد لنا أن نقف كذلك على وفرة حضور الاستعارات غير المحكومة فقط بالعنصر البصري، وإنما يتم توظيف المفردات والأصوات إلى أقصى درجات فاعليتها لخلق صور ذهنية غنية بالألوان ومساقط الظلال، وأحيانًا عبقة بالطعوم والروائح، كما هو الحال في أشعار كيتس في استمدادها واستلهامها من الطبيعة، أو لوركا بغنائياته الهائلة التي جسدت تجربته في تصوير حيوية وانفتاح عالم الغجر، لتتحول النصوص إلى جداريات تشكيلية تقارب مقولة الفنان الإغريقي سيمونيدس بأن «الرسم شعر صامت، والشعر تصوير ناطق».

هاهي الآن

تخرج من إزارها البحري

مثل وردة الساحل، تدخل طقس عريها الفجري،

وبعد أن ترخي على الأفق أستاره،

وتطفئ أنجمه خلفها،

وتطفئ أقماره، تعود للشرار

لعرشها السابح فوق مهاوي الطيب

وتحت قبة البهار

وهكذا تتوالى المشاهد بخلفياتها الزمانية والمكانية لترسم المشهد، وتعكس حيويته وقوة ارتسامه الذهني، بالحرص على تجسيده فضاءاته برؤية لا تسقط في المشهدة المباشرة، بل تتقمص اللحظة لتعيد تفسيرها وإنتاجها.

ونسوة يتركن في أسرة الحبال

رضعًا مبللين كالمناشف،

يركضن، دغش الفجر،

خلف الخبز يا ترى؟!

أم ترى يركضن للصلاة؟!

وباعة اللبن المغشوش

فوق حمير.. ساهمة

تنابحت من حولها كلاب هائمة!

وعلى غرار ذلك نقع على لقطات مشابهة، تتشابك عبرها الصور والأصوات تشابكًا عضويًا، في تصوير مشهدي حي، لا يغفل حتى حركة القطط الجائعة الهزيلة على الحوائط.

وحالما صدح الأذان، في جلاله،

ونشر الفضاء خلفه غلالة المغارب الحمراء،

قفعت أطرافها، ومططت أعناقها، وانسل جارحًا من جوفها الخاوي.. المواء،

كما العرائض البليغة المرفوعة.. للسماء!

وتبعًا لما وقفنا عنده آنفًا من المعالجة الفنية للمشاهد والأصوات، وخلفياتها المختلفة، فإننا نلاحظ أن تقنية الحوار يتم توظيفها كذلك لتشارك كلبنة هامة من لبنات البناء السردي. ولنصيخ السمع لنموذج المثقف النرجسي بأناه المنتفخة، وتمركزه حول ذاته.

قالوا له: النيران في شارعكم

تلتهم الأشجار والحجارة،

أطارت -قال- صوب بيتنا.. شرارة؟!

………………………….

قالوا له: رمادًا صار بيتكم، هذا المساء،

صاح: غرفتي،

وأجهش بالبكاء!

التكامل العضوي بين الصوتي التصويري

واستطرادًا لما أوضحناه، نصوب اهتمامنا في هذه الجزئية على المعالجات الذهنية التصويرية للمشاهد، والحرص على دقة نحتها وسبك لحمتها السردية، كما أوضحنا في الأمثلة السابقة، وذلك بقصد النفاذ بها الى ما وراء القيم الصوتية. والعمل من ثم على استشفاف الصورة من لدن الصوت، والعكس كذلك صحيح. ويتأتى ذلك بالاشتغال على المستوى الإيقاعي والنغمي من جهة، ونسجه مع البعد التصويري لتشييد معمار شعري درامي متماسك، بتكامل عضوي بين الصوتي والتصويري. وتتنوع وفقًا لذلك الحيل الفنية التي قد تأتي في هيئة سياقات حكائية وسرود تتوالى فيها المشاهد، وتترى فيها الحكايا. كما تتداخل الأصوات بين خفيض هين أليف، وصاخب عنفواني هدار. وهكذا تظل تتنافس التشكيلات الصوتية الموارة، التي لا تكاد تكف عن المراوحة بين التدفق الهادئ المؤاتي الموهون، والانهمار العاتي الجامح الرازم.

وتبرز أهمية ذلك الاتجاه في خلق رؤية درامية نزاعة للقص وسرد الحكايا، ورسم الصور الحية واختيار الأصوات بعناية جمة لاستكمال الأبعاد التصويرية للمشهد.

ساعة من الندى الفجري،

ومن نثيث المطر الصباحي

ومن عناكب الماء،

من خشخشة الريح في الوراق والألياف،

ومن صفق أجنحة اليعاسيب

فوق هامات النخيل،

وفي معرض ذلك تتجلى الصياغات اللغوية البارعة في تحبيك الصوتي المشحون بالدلالة، والتصويري الماثل المائج بالتفاصيل، بحمولاته الدلالية الكثيفة، لحفر المشهد عميقًا في الوجدان، والخروج به من فخ المؤقتية والنسيان. ولنراقب ذلك في مناجاة الشاعر لخدن روحه الراحل عبدالرحيم أبو ذكرى.

فاسكن عميقًا..

في سكوتك المدلهم، لا يمنح اكتئابك

تاجه الملكي وسط كل هذا العزيف المجلجل،

غير سكتتك الداوية!

ويتوضح ذلك أيضًا في التوثيق العامر بالتفاصيل، المثقل بقسمات الواقع، في تصوير مآتم القرشي. حيث مشهدة المجانية في التعاطي مع هول الحدث، وتحييده وهتك وقاره.

نهنهنا في مأتمه زمنًا،

ثم تطاعمنا وتساقينا،

صلينا الظهر، العصر، المغرب، دون وضوء

صلينا، وتناجينا،

في كرة القدم، خبايا الجنس، مضار التبغ،

مذاق القهوة، قفشات الظرفاء،

وآخر أسرار الوزراء، المدراء، الأغوات

………………………….

ثرثرنا، وتجشأنا، وتمخطنا ما شاء الله لنا،

ثم هجعنا، وتساعلنا، وتثاءبنا،

وهي رؤية تتراسل بقوة مع ما وقف عنده أيضًا صلاح أحمد إبراهيم في تصوير مماثل:

مات، وهأنذا أسمع صوت مناحته في الدار

مات وشيعناه، وصلينا

واستغفرنا وأنبنا

بعد بكاء حار،

وأتى من لم يعنيه الأمر ولم يحزن

جاء ليشرب قهوتنا،

يغتاب الناس وينتهك الأسرار،

التقنيات السينمائية

وننفذ من منطلق ما تناولناه في الوحدة السابقة عن التحالف المشهدي الصوتي، إلى خاصية القيم السينمائية المستثمرة في التخليق التصويري المستأني، الذي تهندسه حزمة من التقنيات السينمائية. فعلى سبيل المثال نجد أن تركيب المشاهد يتم عبر توظيف مهارات الاختزال، والمونتاج، والقطع والتشظي، وتوظيف المفارقات التصويرية المختلفة. ومن ثم الدأب على استثمار تلك التقنيات في هندسة الفضاء الشعري المائج بالحيوات، والشخوص والتفاصيل، لفسح مجال تعبيري أوسع بحيوية درامية تستوعب الشخوص والأحداث، حيث تدور العدسة في تلك المتون الحكائية لترتكن المشاهد العامرة بجموع السابلة والباعة، والتلاميذ والعمال، والشحاذين والنازحين، والسماسرة، واللصوص، والعسس وحتى السوام. مع إضفاء مسحة من الدرامية التصويرية، والمؤثرات البصرية والسمعية التي تجعل للقصيدة وقعها النفسي والوجداني الخاص، وبالتالي تأثيرها المختلف في وعي المتلقي. لنرى حركة الكاميرا وزواياها المختلفة وهي تصور الأزقة والأسواق والمقاهي، والجوامع والأضرحة، وسرادق العزاء. وتنتقل بين الهنا والهناك في خضم عوالم متباينة. فضلًا على استدعاء تقنية كسر الإيهام، التي تظهر كَمدّ برشتي يرتطم بالحواس فيكسر حالة الاستغراق. وقد يظهر ذلك مثلًا في حالة انخلاع فجائي من بين زغب هدهدة حالمة:

كان ضحى.. والسحب بقيع رقراق،

والريح شفيف،

كان، وكنت خلوت لطيف يغسل روحي، يجذبني، ويهدهدني

ويؤانسني، ويحلق بي.. من قاع الجب المعتم،

للغيمات المختلجات بوعد الحرث، ووعد الغرس،

ووعد البذرة..

يشجيها في رحم الترب، ويشجيني،

في طيب الحلم،

دعاش خريف..

………………………….

لكن المذياع انفجر يلعلع..

من ركن آخر:

الطاعة فرض،

والموتى ليسوا غير قبور تزحف،

كالديدان بجوف الأرض،

وتترجح مما عرضناه عبر هذه المحاولة للقراءة، أهمية الوقوف عند المغامرة اللغوية والفنية التي تبرز كضلع متمم لزاوية إبداعية المنجز الشعري لكمال الجزولي. ونقصد بالمغامرة هنا أفق التجريب، والاجتراحات اللغوية، كخاصية أسلوبية مائزة تثري جمالية النصوص، وتوسع من حقولها المضمونية، دون أن تتردى في وهدة التغريب والإبهام، والقطيعة الدلالية. فالإحكام اللغوي يعود بنا إلى قضية أن الإبداع لا يتوقف على محض تنزيل جذوة الإلهام إلى مسطور كتابي، وإنما ينخرط المبدع في إخضاع نصه لعمليات صقل دقيقة، يستخدم فيها الشاعر حاسته النقدية ليقدم ويؤخر، ويحذف ويثبت، مستبدلًا الألفاظ الحرشاء جافية الوقع بأخرى أكثر رهافة وطلاقة وامتلاء، حتى يأخذ النص تمامه اللفظي والتركيبي والأسلوبي والدلالي. ولعل ذلك التجويد والتدقيق والأناة والتدبر هو ما حاول أبو حيان تلخيصه بقوله:

( أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم).

لتشير النصوص وحمولاتها للعلاقة الإدماجية والتكاملية بين الإبداع والإحكام، والنضج والخبرة، من جهة، والوفرة والتمرس من جهة أخرى. ثم الاشتباك الدؤوب المنتج بين تلك العناصر كافة. ويتآزر ذلك مع الاستعارات والمرموزات التي تلح على عقل ووجدان الشاعر، والإشعاع الجمالي الذي تبثه الإلماعات الفكرية التي تتوامض عبر النصوص، حيث تتدامج كل تلك الخصائص الأسلوبية لتنتصب كأشرعة إبداعية تندفع بها سفن الشعر لتستكشف دروبًا بكرًا، وتمخر أمداءً جديدة .

يا كوكبنا

لو أوهب مقدرة

لأعيد، على وجهك ترتيب الأشياء

لكني، ولأني لست بساحر

ولأني لا أملك غير المزمار الثائر

فسأبقى -معذرة-

أنفخ في رئتيك أناشيدي،

حتى تنهض من هذا الإغماء!

خاتمة

وقفت هذه القراءة عند بعض ملامح المشروع الشعري لكمال الجزولي، وما يقدمه من درس أسلوبي جمالي خاص عن كيفية انبثاق الدلالة من توليف المشاهد، وكذلك من الأثر السمعي للأبنية الصوتية، التي تمثل موسوعة حفية بأصوات الطبيعة من حولنا، وبممكنات المنطوق البشري. ومن ثم الاستثمار الإبداعي في الطاقة التعبيرية الهائلة الكامنة في الأصوات وإيقاعاتها الداخلية، وحمولاتها الدلالية والجمالية.

كما عرضت أمثلة للتكامل العضوي في ذلك المعمار الشعري بين القيم الصوتية، والتصويرية، كسياقات عامرة بالتفاصيل، وضاجة بالحياة. تنبسط نصوصها ليس كسرود شعرية، وإنما كشعرية مشهدية بمخيلة سردية.

كذلك تتبعت الورقة الأهمية التي يتميز بها العنوان والإهداء كنقاط ارتكاز دلالية استهلالية، وكمفاتيح تأويلية أساسية.

فضلًا على ذلك فقد أشارت القراءة لمجموعة من التقنيات السينمائية المستخدمة في تركيب اللقطات، وتوليف المشاهد الموظفة كناظم داخلي للسرود الجوانية، والتفصيلات الخارجية، على مستوى معالجة المادة الحكائية في تلك الفضاءات الشعرية.

المصادر

– ابن منظور 1998، لسان العرب، دار المعارف، مصر.

– بيار جيرو 1990، الأسلوبية والأسلوب، ترجمة: د.منذر عياشي، مركز الإنماء العربي، القاهرة.

– رجاء عيد 1993، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر.

– شكري عياد 1988، مبادئ علم الأسلوب العربي، انترناشيونال برس.

– صلاح أحمد إبراهيم 1959، غابة الأبنوس، بيروت.

– عالم عباس 2009، حاشية على متن كراسات كمال الجزولي، سودانايل.

– عبدالقادر عبدالجليل 2002، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، دار صفاء، عمّان.

– كمال الجزولي 1993، القصيدة الجبلية، مجموعة شعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.

– كمال الجزولي 2000، عزيف الريح خلف بوابة صدئة، مجموعة شعرية، دار الأشقاء، الخرطوم.

– كمال الجزولي 2004، أم درمان تأتي في قطار الثامنة، الأعمال الشعرية شبه الكاملة، دار العلوم والتراث، القاهرة.

– محمود درويش 2000، جدارية، رياض الريس للكتب والطباعة والنشر.

– نور الدين السد 2005، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، دار هومة، الجزائر.

– George Yule., 2003 The Study of Language.

– (2nd edition).Cambridge University Press.