شوقي بزيع

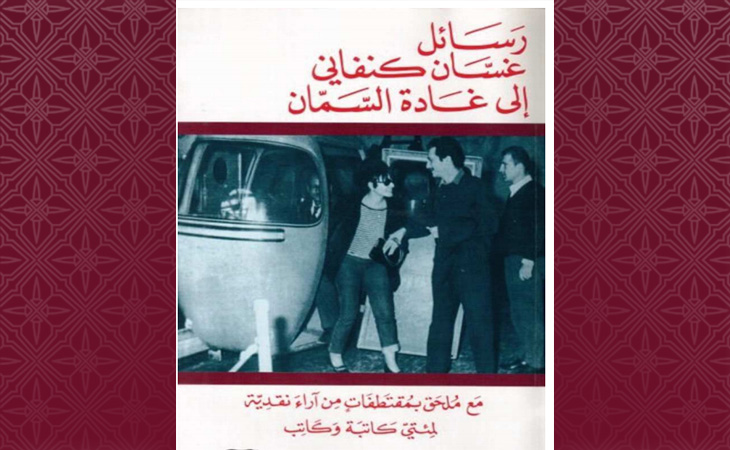

لم تكن العلاقة العاطفية التي جمعت بين الكاتبة السورية غادة السمان والكاتب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني لتصبح في متناول القراء والمهتمين والدارسين، لو لم تعمد السمان بجرأة لافتة إلى نشر الرسائل التي بعث بها كنفاني إليها في ستينيات القرن المنصرم، كاشفًا خلالها عن تولهه المفرط بصاحبة”السباحة في بحيرة الشيطان” التي ملكت عليه قلبه ولغته وعقله، دون أن يصرفه ذلك عن عشق فلسطين التي سقط في سبيلها شهيدًا عام 1972. والواقع أن أهمية الرسائل المنشورة لا تتمثل في كونها قد أخرجت العلاقة بين طرفيها من خانة الشكوك والشائعات المجردة إلى خانة الحقيقة الدامغة، بل في قدرتها البالغة على تخطي الجانب الشخصي من العلاقة، لتكشف عن التحولات الاجتماعية والسياسية الهامة التي شهدتها بيروت وسائر بلاد العرب قبيل هزيمة حزيران وبعدها بقليل. وإضافة إلى وقوفنا كقراء ذاهلين إزاء قدرة غسان كنفاني على المواءمة بين موجبات الالتزام بقضيته الكبرى، وبين استجابته لنداء قلبه دون مواربة أو حذر، فإن في تلك الرسائل من جماليات اللغة والعصف الوجداني والأسلوبي، ما يجعلها في طليعة النصوص المكتوبة في هذا الباب، وأكثرها تعبيرًا عن احتدامات النفس الإنسانية ومكابداتها ومآزقها.

وحيث لم يغب عن بال السمان أنها وهي تفشي علاقتها بكنفاني على الملأ، عبر اعترافات شديدة الخصوصية صادرة عن طرف واحد من طرفي العلاقة، توضح عبر مقدمتين اثنتين للرسائل المنشورة أنها لا تملك أيًا من رسائلها المكتوبة إليه، وأنها تنتظر بشوق أن يتصل بها الشخص الذي يحتفظ بتلك الرسائل لكي تقوم بنشرها دون تردد، باعتبارها لم تعد -وقد مر عليها الزمن- ملكًا لصاحبيها فحسب، بل باتت أقرب إلى الوثائق الأدبية منها إلى أي شيء آخر. كما تشير الكاتبة في مقدمتها بأنها لم تجد حرجًا في القيام بخطوتها تلك، ليس فقط لأنها تنتمي الى”شعب يشتعل حباً”، بل لأنها لا تستطيع أن تكون أقل جرأة من جدتها الشاعرة ولادة بنت المستكفي، التي فتحت خزائن قلبها قبل تسعة قرون لكل الراغبين في الوقوف على مكنونات قلبها الأكثر دفئًا وخصوصية.

وبالجرأة نفسها تردّ السمان على من سمّتهم “جمعيات الرياء المتحدة”، الذين رأوا في نشرها للرسائل خدشًا لصورة غسان “السوبرمان” والمناضل الصلب، وإنزالًا للأيقونة من مكانها السامي، مؤكدة أن “أنسنة صورة الشهيد لا تؤذي القضية”، بل تبعدها عن الخطابة الفارغة والتبجيل الكاذب، وتضعها في قلب الحياة ومجراها الحقيقي. وإذ لا تغفل صاحبة “أعلنت عليك الحب” ما يمكن للرسائل أن تتسبب به من أذىً لزوجة كنفاني وابنته على نحو خاص، تكتب دون مواربة “سأنشر رسائل زمن الحماقات الجميلة دون تعديل أو تحوير، ليس فقط لأن علاقة بهذا البهاء لا يجب أن تكون مدعاة للخجل، بل لأن الألم الذي قد يسببه بقاؤها في الأدراج، هو أقل من الأذى اللاحق بالحقيقة إذا سمحت لقلمي بمراعاة الخواطر. والحقيقة وحدها تبقى بعد أعوام، حين أتحول وسواي من العابرين إلى تراب، كغسان نفسه”.

“نعم كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني، يقرع باب ذاكرتي ويدخل بأصابعه المصفرة بالنيكوتين وإبرة أنسولينه وصخبه المرح، يجرني من يدي لنتسكع معًا تحت المطر، ونجلس في المقاهي مع الأصدقاء، ونتبادل الموت والحياة والفرح بلا أقنعة، والرسائل أيضاً”. هكذا تكتب غادة في مقدمة كتاب الرسائل، وهي إذ تفعل ذلك فلأنها تريد التأكيد بأن العلاقة بينها وبين غسان لم تكن من طرف واحد، كما كان حال بعض عشاقها الآخرين، بل ارتضاها الطرفان بكامل إرادتهما، إضافة إلى اتفاقهما المماثل على نشر رسائلهما المتبادلة في الوقت المناسب، كما تشير السمان.

والواقع أن الرسائل المنشورة في الكتاب لا تنحصر قيمتها بما تعكسه من بوح وجداني بالغ التلقائية والصدق، بل بكونها نماذج أدبية عالية، ذات عصب تعبيري بالغ التوتر، ولغة حافلة بالاستعارات والصور الحسية المباغتة، كأن نقرأ نصوصًا من مثل “كيف لم أتمسك بك يا هوائي وخبزي ونهاري الضحوك؟ أيتها المرأة التي مثلك لا يُرى، أيها الشعر الذي وُلد تحت جفنيّ مثل جناحي عصفور ولد في رحم الريح. أيتها العينان اللتان تمطران خبز القلب وملح السهول الجديبة. يا طليقة، كيف انخلعت هكذا عني؟ دونك لست إلا قطرة ماء ضائعة في سيل”.

وفي رسائله لغادة لا يجد كنفاني حرجًا في التعبير عن كل ما يكابده من مآزق ومكابدات، وبخاصة في أولى الرسائل التي كتبها نهاية العام 1966، مخاطبًا بها أخته فايزة، ومعبّرًا عن غضبه من حبيبته المشاكسة التي لا تتوانى عن إثارة غيرته عبر توزيع ابتساماتها ونظراتها المغوية بينه وبين كثر آخرين. وفي ردة فعل عفوية على استخفاف السمان بمشاعره، يتحدث غسان عن علاقاته السابقة مع جاكلين ومنى وكوكب، وكأنه يريد أن يقول للمرأة التي يحب بأنه لم يكن فاشلًا على الصعيد النسائي، بل كان محط أنظار الكثير من المعجبات بشخصه ومواقفه وكتاباته. كما يتحدث صاحب “رجال في الشمس” عن زوجته آني، التي أنقذه ارتباطه بها من سقوط محتم في أحضان امرأة أخرى “نصف ثرية ونصف غنية ونصف شابة”.

والأرجح أن الأذى الذي أصاب آني، المرأة الدانماركية التي تزوجها غسان عام 1961 ولازمته حتى نهاية حياته القصيرة، لم يكن ناجمًا عن الرسائل الغرامية الساخنة التي تبادلها الزوج مع امرأة أخرى فحسب، بل عن إشاراته المتكررة إلى أنه حافظ على احترامه لزوجته دون أن يحبها، ليضيف قائلاً “كانت بعيدة عني في كل شيء، واحتجت إلى خمس سنوات كبيرة كنت مشغولًا خلالها في ردم الهوة المفتوحة بيننا. وارتكبت مرة أخرى خطأ الاحتيال، فحين عجزتُ عن ردم الهوة ردمتُها بطفلين”. وإذ يواصل كنفاني رسالته الطويلة مخاطبًا أخته فايزة نيابة عن حبيبته، يعلن بأسلوب موارب بأن غضبه من غادة يعود إلى تعدد علاقاتها بالرجال، رغم تفهمه للظروف القاسية التي عاشتها، فيكتب ما حرفيته “منذ قابلتها كنت كمن يدخل في حقل من الرمال المتحركة لا يعرف ما إذا كان عليه أن يعود أو يقطع الطريق إلى الأمام. لقد عذبها الكثيرون في حياتها وهي وحيدة، ولا تستطيع أن تردم الهوة بينها وبين العالم إلا بالرجال”.

وإذ يشير كنفاني إلى ما يتردد في الوسط الثقافي البيروتي عن المشاعر غير المتكافئة التي تحكم علاقته بغادة، لا يكف عن العودة إلى الفكرة نفسها في رسائله، فيكتب لها تارة “قيل في الهورس شو إنني سأتعب ذات يوم من لعق حذائك البعيد”، ويكتب تارة أخرى “إنك تعنين بالنسبة لي أكثر بكثير مما أعني لك، وأنا أعرف ولكن ما العمل. أعرف أيتها الشقية أنني أحبك، وأعرف أنني إذا فقدتك فقدت أثمن ما لدي وإلى الأبد”. ومع معرفته بأنه يعشق امرأة جموحًا يتنافس على قلبها مع كثر آخرين، يكتب لها تارة ثالثة “أعرف أن الكثيرين كتبوا لك، ولكنني أحبك، والألم الذي تكرهينه ينخر عظامي ويزحف في مفاصلي مثل دبيب الموت”.

ومن يتتبع بدقة رسائل كنفاني لا بد أن يلاحظ شعوره الممض بالضياع والمنفى والانسلاخ عن الوطن الأم، بما جعله يرى في المرأة، نوعًا من التعويض الرمزي عن الخسارة الكبرى التي لحقت به. وقد بدا ذلك واضحًا في رسائله فيكتب في إحداها “لقد حاولت دائمًا أن أستبدل الوطن بالعمل، ثم بالعائلة، ثم بالكلمة ثم بالعنف، ثم بالمرأة، وكان يعوزني دائمًا الانتساب الحقيقي”، ثم يكتب في رسالة أخرى، بعد سفر غادة إلى لندن وطول إقامتها هناك “سأظل أريدك وأنتظرك، وإذا بدّلك شيء ما في لندن ونسيت ذات يوم اسمي ولون عينيّ، فسيكون ذلك موازيًا لفقدان الوطن”. وحيث تلح عليه هذه الفكرة يكتب في رسالة ثالثة “يبدو أنني أحاول أن أستبدل الوطن بالمرأة. أعرفتِ في عمرك كله ما هو أبشع من هذه الصفقة وأكثر منها استحالة؟”.

وإذا كان من حق القارئ أن يطّلع على حقيقة المشاعر التي كانت تكنّها السمان لكنفاني، في ظل “اختفاء رسائلها له، فإن النصين الهامين اللذين قدمت بهما غادة لرسائل غسان، تكشفان بوضوح عن أن ذلك الحب كان متبادلًا، دون أن يكون متكافئًا بالضرورة. فهي بدورها كتبت عن الرجل الذي التصق بعينيها كدمعة وانتصب فوق أفقها كقوس قزح، وعن عاطفتها الغابرة والمتجددة أبدًا نحوه، فضلًا عن شعور بالجميل ظلت تحمله إزاء الرجل الذي تقول عنه ما حرفيته “كنت وحيدة ومفلسة وطريدة وحزينة، فشهر بعض الأصدقاء سكاكينهم بانتظار سقوط “النعجة”. يومها وقف كنفاني إلى جانبي وشهر صداقته. كنت مكسورة بموت أبي ومحكومة بالسجن لذنب أفتخر به، ولكن غسان أنجدني بجواز سفر”.

وما أوجزته السمان في هذه المقدمة عبرت عنه بإسهاب في سيرتها الروائية المميزة “يا دمشق، وداعًا”، ولو متلطيةً خلف قناع زين الخيّال، ومطلقة على كنفاني اسم غزوان العائد. والأرجح أن في تلك الرواية السيرة من الوقائع والتفاصيل ما يفسر لنا بعضًا من نزوع الكاتبة إلى التمرد وإعلان العصيان على مجتمعات الخنوع والعنف والرياء. فهي حين قررت الطلاق من الرجل الذي تزوجته بكامل اندفاعتها في سن السابعة عشرة، وصولًا إلى إجهاض الجنين الذي حملته منه، كانت تشيح بناظرها في الوقت ذاته عن كل ما حفلت به دمشق الستينيات من تشبث بالتقاليد وانغلاق على الماضي وعنف اجتماعي وأيديولوجي. وقد وجدت البطلة في (غزوان العائد)، الذي هو كنفاني نفسه، بوجهه الوسيم وغمازة ذقنه الجميلة، والطالب في جامعة دمشق، فضلًا عن ثقافته الواسعة وعدالة القضية التي يدافع عنها، كل ما تطلبه المرأة من الرجل الذي تحلم بالاقتران به.

“هل تتزوجينني؟” سأل الكاتب الفلسطيني الحسناء الدمشقية المتمردة، التي التقاها صدفة للمرة الأولى. ومع أن الأخيرة لم تكن في ظروف مختلفة لترفض مثل هذا العرض من شخص استثنائي، إلا أنها وهي الخارجة مثخنة بالجراح من زواج فاشل، شعرت بأن غزوان هو “الرجل الصح في التوقيت الخاطئ”. فما كانت تحتاجه زين تلك اللحظة وتناضل من أجله، هو إلقاء القبض على حياتها” السليبة”، تمامًا كما هو حال غزوان مع وطنه السليب. وفي رحلة الانعتاق من الأسر، بدت بيروت المنصة النموذجية التي وفرت للشابة الوافدة -التي اتخذت من البومة شعارًا لها- سبل التحول إلى واحدة من أهم الكاتبات العربيات، وإلى القِبلة “القنبلة” التي انفجرت في العاصمة اللبنانية، مخترقة بشظاياها الناعمة أفئدة العشرات من المثقفين اللبنانيين والعرب.

“لقد هبّ للقائي كوطن سليب”، تكتب زين في سيرتها الروائية عن الرجل الذي لم تكف عن الارتطام به كلما فقدت آثاره لفترة من الزمن. ومع أن كلًا من طرفي العلاقة كان يدرك تمام الإدراك أنها مغلقة الأفق، نتيجة الملابسات الشائكة التي تحيط بكل منهما، فقد بدا هذا الانغلاق بالذات، وكأنه زادهما الأنجع على طريق الإبداع. وإذا كانت هزيمة حزيران بمثابة الزلزال الأشد وطأة الذي خلخل وجدان كنفاني وحياته برمتها، فإن الجراح البليغة التي لحقت بغادة في مطالع حياتها المبكرة، فاقم لديها في وقت لاحق نوعًا من النزوع النرجسي، وانهمامًا بالذات يصعب ترويضه وكبح جماحه.

وحيث لم يكن مستغربًا أن تعمد السمان فيما بعد إلى نشر رسائل أنسي الحاج إليها، معترفة بأنها لم تجبه على رسائله ولم تبادله الحب بمثله، أو أن تعِد بنشر رسائل عشاق ومعجبين آخرين ليس نزار قباني سوى واحد منهم، فإنه لأمر لافت أن تكتب غادة في مقدمة الرسائل المنشورة “لا أستطيع الإدعاء دون أن أكذب، أن غسان كان أحبُّ رجالي إلى قلبي كامرأة، كي لا أخون حقيقتي مع آخرين سيأتي دور الاعتراف بهم، بعد الموت، وبالنار التي أوقدوها في زمني وحرفي”. والواقع أن اعترافًا بهذه الجرأة، لا بد أن يثير فضول القراء وترقبهم الدائم لمعرفة الهوية الواضحة للرجل الذي احتل المرتبة الأولى في التنافس المحموم على قلب المرأة العصية على الترويض. ومع أن غادة عمدت في نهاية الأمر إلى الزواج من رجل طليعي ومتنور هو بشير الداعوق، ورزقت منه بطفل وحيد، فهي لم تخلص في عمقها الأخير إلا لنفسها بالذات، كما لشغفها غير المحدود بالكتابة والحياة. والدليل الأبلغ على ذلك، هو أنها حين سألها غزوان، أو غسان، وهو يلتقيها للمرة الأولى “هل لكِ حبيب؟”، أجابته دون تردد “أجل، واسمه الحرية”.