محسن بن حمود الكندي

إلى العزيز غسان الشهابي..

أيُّها الشاهدُ أولًا وأخيرًا

كنا ثلاثة لا رابعَ لنا في محيطٍ مكانيٍّ يَمُوجُ بتيارات فكرية تقدمية، ويمتلئ بسجالاتٍ ثقافيةٍ ومعرفيةٍ مُحْتَدِمَة ذكراها اليوم في غاية الأهمية… كنا ثلاثة طُلَّاب لا نكاد نفترقُ إلا لمامًا، نلتقي في كلِّ موضع من ذلك المحيط المتقارب، فحينًا في قاعات الدرس، وحينًا في المكتبة، وحينًا ثالثًا في مطعم الكلية، وقاعة الاستراحة وبين الأروقة والممرات، نسألُ بعضنا بعضًا عن محاضرات أساتذتنا وطرائق تدريسهم، ودرجاتهم، وعن أكثرهم سهولةً، وأقلهم تكليفًا بالواجبات، والحصيفُ منَّا من كان يسألُ عن أبلغِهمْ علمًا وأكثرهم إفهامًا. ولا نُخفي أحيانًا تندُّرنا من بعضهم إذا بدا منه ما يُضَيّقُ علينا خناقنا ويُفسد براءتنا طبقًا لمعطيات عمرنا الغضّ وثورتنا الشبابية المفعمة بالتغيير، والطامحة إلى بلوغ الأفق.. كان البنكي -رحمه الله- أكثرنا قراءة وثقافةً وإدراكًا، والشهابي أبلغنا وعيًا، وَأَرْبَطنا جأشًا وأشدنا رزانة، وكاتب هذه الدراسة رقم (84241) الأكثر انتظامًا وحضورًا، بل قلقًا؛ لأسباب كثيرة ليس أقلها اغترابه، وقلة وعيه وخوفه الشديد من الفشل.

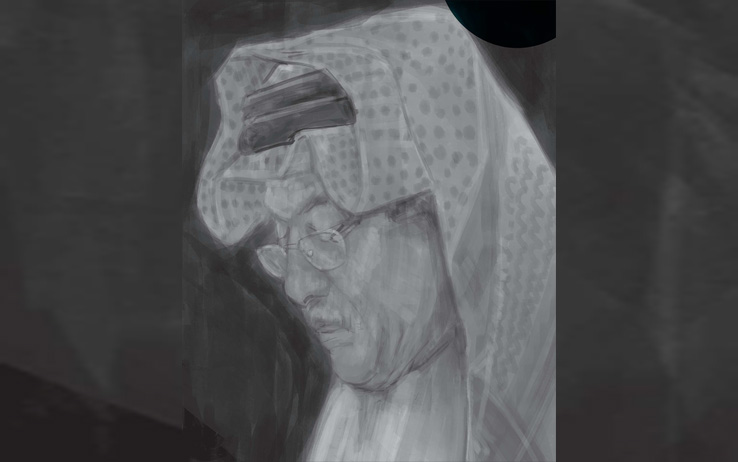

في هذا المكانِ الأثيريِّ (الكلية) هَلَّ علينا مُحَيَّا أبا أنمار أستاذنا الفقيد، وجهٌ بشوشٌ مشرقٌ، وشبابٌ متدفق تملأه الحيوية، يكسوه الوقار، وعلامات التألق.. هادئ الطبع، جاد، حازم، ودود، حيوي لا يتوقف عن التفكير في الجديد والمستجد. ناقدٌ جريءٌ وليس بناقم متخاذل؛ ذلك هو الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم الأحمدي القادم من منطقة الحد بشمال البحرين والقاطن في منطقة الرفاع الشرقي بشرقيها، والمتخرج حديثًا من الجامعة التونسية العتيدة.

تلك الكلية هي كلية البحرين الجامعية، الصَّرح الذي وطأته أقدامنا لأول مرة في تاريخ يتحدد بصباح يوم الاثنين 17 من سبتمبر 1984م، ليظل تأثيره في نفوسنا منقوشًا لا يكاد يمحوه الزمن ولا تطؤه عربات النسيان.

إنَّها ذكرى أيامنا التي ما فتئت تمضي بنا سراعًا متنقلين من قاعة درسٍ إلى أخرى، ومن مكتبِ أستاذٍ إلى آخر، مكاتبُ بسيطةٌ شيّدت آنذاك في بيوتٍ خشبية متلاصقة لا تحسُّ بفواصلها، تضمُّ عشرات الأساتذة الكبار، والموظفين التربويين القدامى الذي عرفوا مدارج الكمال التربوي في مدارس البحرين الرائدة موجِّهين وقادة نشاط، وبعضهم كُتَّابٌ وفنانون، وذوو نضالٍ سياسيٍّ، وتاريخ قديم. أتذكر منهم الصديقين العزيزين عبد الخالق ميلاد، الفنان المبدع، ويوسف مكي، المتخرج من جامعة دمشق بوهجها السياسي المتأجج آنذاك، فقد أوقد لي هذا الصديق شرارة الفهم بالحركة الوطنية العُمانية واتصالها باليسار الشيوعي وانبثاقها من الفكر الماركسي اللينيني، فكان على صلة بالرفاق العُمانيين ومعرفة بهم، وبوجودهم في أرجاء دمشق طلابًا، وفي عدن مناضلين، وأتذكرُ أنه كان غزير الثقافة قارئًا نهمًا للأدبيات السياسية وخاصة مجلة “اليوم السابع” و”صوت الأرض” و”9 يونيو” وغيرها.

تمضي بنا الأيام سِراعًا شهرًا بعد آخر وسنةً بعد أخرى، حتى ناهزت عقود حياتنا الآن أواسط الخمسين عامًا.. كبُرتْ الكلية، وداهمها خريفُ العمر فشاخت، وشاخ شبابُها، وكَبُرنا نحن معها، كَبُرَ الرِّفاق، وانتقل أحدنا إلى جوار ربه راضيًّا مرضيًّا، وتبعه من تبعه من أساتذتنا الأجلاء وأصدقائنا الخلصاء ورفاق دربنا الأوفياء، واليوم تتخاطرُ لي أسماؤهم بتحسرٍ… مات البنكي العزيز، والدكتور هلال الشايجي، وعبداللطيف الرميحي، ومحمد ديب، وصلاح فضل، وعبدالله سبت، وسليمان العطار، الناقد الروائي الكبير، وعبدربه، أستاذ النحو، وشمس الدين حجاجي، وسامي عياد حنا، ويانسي سلندر، أستاذة اللغة الإنجليزية، وهمام ووسيم وحبيْبه العالم المؤرخ الكبير، وحلمي مرزوق، البلاغي الفيلسوف السفسطائي (العظيم)، مات من مات وبقيت ذكراهم في ذاكرتنا وصورهم في ألبوماتنا.. إنهم أساتذة لا نستطيع نسيانهم وإن بَعُدنا وطالت بنا الأيام..

اليومَ يتلوهم في ذاكرة الفقد والغياب أوسطهم عمرًا وإن كان أكثرهم حضورًا وتألقًا، فهو من أذكاهم وأنبلهم.. مات إبراهيم غلوم وفي ذاكرتنا له ألف ذكرى منذ أن مثُل أمامنا محاضرًا في القاعة رقم (2) من مبنى الآداب ليدرسنا يومي الأحد والثلاثاء عربي 241 “مدخل إلى دراسة الأدب العربي الحديث”، وفي القاعة (12) عربي 442 “القصة القصيرة العربية الحديثة” ، وعربي 402 “أدب الجزيرة والخليج العربي”، وعربي 401 “الأدب الشعبي”، وعربي 443 “المسرحية العربية الحديثة وغيرها من مقررات تخصص اللغة العربية وآدابها”.. مات من درسنا التفكير المستقل، والرؤى المستنيرة، وعلَّمنا المنهج وفتحَ وعينا على جديد الخطاب ومسالك اللغة..

ظلَّت ذكراه طيلة غيابنا عنه، وستظل تحيط بنا، لا نستطيع الانفكاك منها، ومن شدة أسرها وسطوتها، ظَلَلْنا أوفياء له لم تنقطع صلتنا به البتة، يزورنا ونزوره، يسألُ عنَّا ونسأل عنه، ويدعونا وندعوه؛ فهو بمثابة الأخ الكبير الذي يرعانا ويدفعنا إلى إكمال دراساتنا العليا.. هو بحق المثقف، والأستاذ، والناشط، والمفكر، والإنسان قبل كلّ شيء، هو الاسم الذي ملأ ذواتنا بمثل ما ملأ الساحة الخليجية فكرًا وحضورًا، وقبل ذلك كله هو العالم العطوف الذي نلقاه أمامنا كُلّما مَرَّ بنا مُلمٌ من ملمات الحياة.. نذكره في البحرين كدالٍ عليها.. اسمه العلمي مقترنٌ بها، تذكره البحرين بأجمعها وتعرفه، يذكرهُ الوسط الأكاديمي فيها ويُجلَّه.. تذكرُه دول الخليج بأسرها وتوقّره.. كيف لا وقد وكلته ثقافتها؟ فقدَّمها في كتبه ومؤلفاته المعروفة: (القصة القصيرة في الخليج العربي، المسرح والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي..).

“لقد قضى أربعة عقود من حياته وهو ينعطف على الثقافة الخليجية بالنظر والـتأمل والاستقراء، يدعو إلى إيلائها العناية التي تستحق، فاتحًا لها أبواب جامعة البحرين التي كانت تتردد، قبله، في الاعتراف بها، والاحتفاء بنماذجها الإبداعية الكبرى.” كما يقول الباحث محمد الغزي في مقاله الإلكتروني عنه.

إبراهيم غلوم الإنسان هو إبراهيم غلوم العالم الأكاديمي الباحث الناقد الذي لا تخرج شخصيته عن هذه اللوازم العلمية، أكاد أتبينُ ذلك من خلال ما أعرفه عنه وأدركه، فالرَّجل بلغَ من العلم مبلغًا، ومن الفهم والإدراك شأوًا، مثقفٌ مستنيرٌ، قارئٌ ذكيٌّ، صاحبُ قلم سيَّال، ولغةٍ مركزة مختزلة، لا تكلف فيها، ولا اعوجاج، يفهم ما يقرأ، ويحفظ ما يحبُّ، لا تملك إلا أن تنصت له وتستمتع بما يقول.. إذا تحدَّث تحترمه، بقدر ما يحترمك، لا يطيش برأيه ولا يخرج عن حدود العرف والأخلاق إذا ما اختلف معك إلا نادرًا، غير متسَرِّع في أحكامه، ولا طائش في رأيه بكلمات نابية.. ليس له أوجه متعددة بل وجه واحد هو وجه العلم والبحث والمعرفة، يكاشف به ويبديه لك في كلِّ حين، وضاءٌ مشرئبٌ بالصدق والصراحة فلا يخفي شيئًا عنده، وكما يقال: الذي في قلبه على لسانه، ولا يؤمن بالمكر ولا بالخديعة، ومن فرط صدقه ونزاهته تحسبه عدوك وهو صديق حميم.

ما أنبلك يا أبا أنمار!، كأني أراك أمامي في كلّ خطوة أخطوها فيما تبقى لنا من الحياة.. ستفقدك البحرين حقًا، ومعها أخواتها الخليجيات ستفقدك جسدًا، ولكنها لن تفقدك روحًا وعلمًا وتفكيرًا، فأنتَ الذي وقفت في منابرها الأكاديمية والثقافية محاضرًا ومناقشًا ومجادلًا باستنارة و(ذكاء منقطع النظير كما يقول أستاذنا المشترك الطرابلسي).. ما نذكره في هذه اللحظة ملامح ذاكرةٍ أخشى عليها من عربات الزَّمان فتطولها بالتجاهل والنسيان، وسأسرد ما بوسعي تذكره، وما تجود به ذاكرتي بعد كلّ هذه السنين التي فصلتني عنك، ولي فيما أقول جوانب ومستويات عدة:

أولها – في رحاب شخصيتك وقيمك:

أتذكرُ وأثمنُ عاليًا اهتمامك بنا ونحن طلبة نخطو خطواتنا الأولى في سُلَّم الأدب والفكر، وكم كنت ترعانا بصدق، وتقدّم لنا ما تستطيع تقديمه من حلول لمشاكلنا الطلابية وتدفعنا إلى تجاوزها بروح أخوية عالية، كنت تسألنا عن أهلنا وذوينا، وما يعتري حياتنا من معضلات تحدُّ من نجاحاتنا في علاقة حميمة أشعرتنا فيها بأنك الأب الحاني والأخ الكبير، والمعلم الحريص على مشاعر طلابه وسلامة روابطهم الاجتماعية.

أتذكرُ يوم أن ودَّعتك فيه -وبدون طلب مني- تحشد زملاءك للتوقيع على رسالتي تزكية كتبتها لي بتاريخ 25 فبراير 1989 م ووجهتها إلى من يهمه الأمر في بلدي عُمان لأكون معيدًا أو مساعد بحث وتدريس في جامعتها الفاتحة أبوابها آنذاك ألا وهي جامعة السلطان قابوس، وقد تشرَّفتُ بنشرها في كتابي “السطر الأول” ج1/ 429، وفيها تقول مخاطبًا صديقك الأستاذ هلال العامري -رحمه الله-، وكان وقتها يشغل وظيفة مساعد أمين عام الجامعة: “أخي.. الطالب الذي أنهى دراسته في جامعتنا أحد الطلاب القلائل الذين مرّوا عليَّ، وتركوا لديَّ أثرًا كبيرًا، وأشعرُ نحوه بكثير من الاعتزاز، وأجد فيه صورة حيَّة للشاب العُماني المتوقّد الإحساس بقوميته وعروبته ووطنه… كما أنِّي لمستُ فيه تلك الطاقة والحيوية القادرة على كثير من العطاء بإخلاص وصدق؛ ولذا فإني أدعوك للاهتمام به وتشجيعه؛ لأنكم -بلا شك– في حاجة إلى خلق جيلٍ من الشباب العُماني لبناء الجامعة، وتنشيط الحركة الثقافية، وأعتقد أن محسن قادر على أن يكون كذلك، وإني أتمنى أن تفتح الجامعة له صدرها وتحتضنه في هذه المرحلة من عمره؛ كي يستطيع مواصلة الدراسة للماجستير والدكتوراه..”.

ثانيها- في رحاب وطنك البحرين.. البلد العزيز:

أتذكرُ منزلك العامر بالرَّفاع الشرقي، ومقامك قبله في محلة “بكوارة”، أتذكر نخلاتك وبلحك الذي تفخر بزراعته بيديك وتأبيره كلَّ عام في حرصٍ متناهٍ تتقمصُ فيه شخصية الفلاح، وتمارس عبره هوايتك المفضلة مهنة الزراعة ولكي تكون فلاحًا ماهرًا رأيتك بنفسي وبيدك المنجل والمحراث تحرث أرضك وتبذر بذراتك، ولتجني ثمرها والفرح يملأ فيك.

في المقابل أعهدُ مكتبتك المليئة وكيف اتخذت قرارًا لمْتُكُ فيه حين وزعتها -لضيق المكان- على مكتبات البحرين ومراكزها، وأصدقائك الذين حظوا بنصيبٌ وافرٌ منها، ولم أكن استثناء منهم، فقد خصصتني بـ (كرتون) ثقيل صَعُبَ عليَّ حَمْلُه فساعدتني عليه لتقول لي: حافظ على هذه الكتب، وأنزلها منازلها.

لقد كانت لنا في منزلك يا أبا أنمار محطة لقاء وطريق عبور، فلا تكتمل زيارة البحرين إلا بزيارتك وكم حططنا رحالنا في جنباته. عائدين من أسفارنا البعيدة لنرتوي من جود علمك وسديد رأيك… أتذكرُ آخر لقاءاتي بك في هذا البيت بتاريخ 12 أبريل 2019 وذلك العشاء الأخير الذي جمعني بك أسريًّا بحضور تلميذك الوفي وصديق العمر الأستاذ غسان الشهابي، وكم كنت فرحًا بنا فرحًا لم يخل من قسوة المُحب، فكثر عتابك، وكأني بك تقول:

فقسا ليزدجروا ومن يكُ راحما ..

فليقس أحيانا على من يرحم

كنت معذورا عندما فاتحتك برغبتي في التقاعد وخروجي من الجامعة فانفعلْتَ، وصُدِمت برغبتي، ورأيتها عبثًا وقرارًا غير صائب ولربما كنت تؤمِّل فيَّ شيئا آخر، فكانت كلمتك قاسية لدرجة أنها هزت مشاعر من حولي، فعرفت أنك مُحِبُّ ، والمُحِبُّ مثلك معذور؛ فقد أخذتها مأخذ علاقة الأستاذ بطالبه، فاستجبتُ لطلبك وعدلتُ عن التقاعد، وصبرتُ على مرارة الوضع، وشاءت الأقدار أن يأتيني التقاعد من حيث لا أتوقع، فخلدتُ للتقاعد قسرًا، وقوعدت كما قوعِدَ الكثير من أبناء شعبي وأترابي ممن أكمل الثلاثين عامًا في الخدمة، ولما اتصلتُ بك لأخبرك ازداد سخطك، ولكنك صفحت بعدها عندما عرفت السبب، فبطل العجب، فالقوة أكبر من قراري.. هكذا كنت حريصًا علي بقائي أكاديميًّا لا أبارح أسوار الجامعة، تحيطني بعنايتك كما يحيط الأب الحاني ولده الصغير.. ما أنبلك يا أبا أنمار! . وما أسمى مقصدك!

أتذكرُ أنكَ كنتَ في البحرين، البلد العزيز، شعلةً من النشاط. لا تكَلُّ ولا تمَلُّ. نشاطٌ متنوّعٌ يتوزعُ بين الأندية الثقافية ودور السينما ونادي الخريجين وأسرة الأدباء التي أسستها مع رفاقك الطليعيين من مثقفي البحرين وأدبائها، وكم كانت هذه المنابر لسان حالك اليومي حتى حفظناها منك، وعرفناها ونحن غرباء عنها وتمنينا الانضمام إليها.. فكنت أنت المساعد الممهد.

وفي سابقة علمية مبكرة أتذكر أنك الدافع الأول لي بإلقاء أول محاضرة في نادي الحالة يوم 13 فبراير 1989م وسط حشدٍ كنتَ حاضرا فيه مع ثلة من زملائك، وعلقت حينها على تلك المحاضرة بأبوة لا تُنسى رغم شدتك العلمية وحزمك المنهجي.

أتذكرُ مجلس الأستاذ أحمد المناعي الثقافي بالعدلية وقد ترددنا عليه معًا، وهو مجلسٌ يقعُ بالطابق الثالث من بيته، ويعقد مساء كلَّ اثنين، وقد تأسس منذ عام 1967 كما أخبرني بذلك الأستاذ المناعي نفسه، وكم كانت لنا فيه ليال ثقافية ماتعة حافلة بلقاء الأصدقاء، ومجالسة العلماء الذين يفدون إلى البحرين، وكم كنتَ فيه متربعًا بأريحية بعد عناء يومك الحافل ومناقشا باستفاضة ومستظهرا ومؤتلفًا ومختلفًا مع أصدقائك الذين يجلُّونَك، وكم كنا نحن المستمعين المبهورين بنقاشك وسعة علمك نحرص على لقائك فيه، ففيه من الإفادة ما يكفي لمحاضرات تطبيقية مضافة نرى من خلالها شعراء البحرين وكتابها وروائييها وزوارها، وكم توطدت علاقاتنا ببعضهم من خلال ذلك المجلس الأثيري المحبب إلى قلوبنا.

أتذكرُ انتماءك الرُّوحي لأسرة الأدباء والكُتَّاب وتأسيسك مع رفاقك الطليعيين لهذه الأسرة ونشاطك المتألق فيها من خلال مجلة “كلمات” لسان حال هذه الأسرة وصوتها الأدبي الثقافي الرفيع في مستواه المميز في خطابه، المجدد في نمطه، وكم كنت تأخذني في سيارتك من الرفاع حيث نسكن وأنا طالب لا أملك من يوصلني إلى مناشط الأسرة المتنوعة والكثيرة، ولقد علقنا ذات ليلة في طريق عودتنا منها بسبب انتشار الضباب الكثيف، فظللنا في شارع الرفاع حتى الصباح، وانقشاع الضباب، وكم كنت تشرحُ لي ما لا أنساه من دروس حتى أنني لم أحس بانقضاء الوقت..

ثالثها- في رحاب الفضاء العُماني الأثير:

أتذكرُ حبّك لعُمان بلدي وأهلِها وثقافتِها وتاريخها وعلمائها وشعرائها وتراثها وقصصها وحكاياتها، وكم كانت علاقتك بأديبها الطائي حميمة عندما التقيته في القاهرة وهو يلقي محاضراته في معهد البحوث والدراسات العربية وأنت تحضِّر فيه أطروحة الماجستير، وكيف كلفك وأنت الطالب بقراءة مسودة روايته “الشراع الكبير” التي استأمنك عليها وأريتني مخطوطتها في مكتبك بعد عشرين عاما (1984).

والحالة نفسها من هذا الحُبِّ معزَّتك وسؤالك الدائم عن أدباء عُمان الطليعيين أمثال الأستاذ عيسى الطائي الذي عرفته في القاهرة آنذاك، وقد حضر مناقشة أطروحتك عام 1975 وحدثني عنها وعنك بكثير من الإعجاب، وأيضا بالأستاذ الشاعر سيف الرحبي الذي نشرت له قصائده الأولى في مجلة “كلمات” عندما كنت ترأس تحريرها، بالإضافة إلى عبدالله الريامي ومحمد الحارثي والأستاذ أحمد الفلاحي الذي لطالما كانت لقاءاتك به محفوفة بحلو الحديث والنقاش البنّاء في الأدب والتاريخ الثقافي.. كنت دومًا فياضًا بحبك لنا -يا أبا أنمار- في كلِّ لقاء بمثل ما كان الفلاحي ورفاقه يفرحون بقدومك وقلوبهم مليئة بالنبل والسخاء والجود بما يملكون وأنتَ المستحق لا محالة.

أتذكرُ -مرة أخرى- جذوتك الثقافية الأولى بعُمان وعلاقتك المُبكرة بالأديب عبدالله الطائي (1924 – 1973) وربما تلمذتك عليه في مدارس البحرين، ولقاءك به في القاهرة ومراسلاتك المتواصلة له، وقد كتبت إليه رسالة فريدة أثبتنا نصَّها في كتابنا “عبدالله الطائي حياة ووثائق” ص 197، وكانت بتاريخ 30/11/1973 وفيها تقول له: “إن أول أسباب هذه الرسالة هو حبِّي أن أكون على صلة بك.. وذلك لما أشعر به نحوك من التقدير لشخصك الفاضل، وروحك الطيبة المحببة.. ثم لما أشعر به من حاجتي الشديدة لأمثالك من الأدباء الذين أسهموا بقسط وافر في أدبنا الخليجي.. وكم أسعدتني تلك الأيام التي قضيتها في القاهرة لإلقاء المحاضرات علينا في المعهد.. وكم أسعدني أنك أتحتَ لي فرصة الاطلاع على مسودة القصة الجديدة “الشراع الكبير”، وإن شاء الله أراها قريبًا مطبوعة.

أتذكرُ كذلك قدومك الأول إلى بلدك عُمان التي أَسَرَتكَ وأدهشتكَ براءتها، وطبيعة أهلها وقد زرتها بدعوة من النادي الثقافي حيث ألقيت فيها محاضرتك حول “الأنماط في المسرح الخليجي”، وقد شنّفتَ آذان الحاضرين الذين امتلأت بهم قاعة النادي الثقافي وأروقته.

أمَّا قدومُك الثاني، فكان بمعية صديقك الأستاذ عبدالعزيز السَريّع أمين عام مؤسسة البابطين للإبداع الشعري بالكويت وقد بشرتما بمؤسسة البابطين باحثين عن مندوبٍ لها، وقد آل إلي ذلك بترشيح منك، وما زلت أتذكر لقائي بكما في فضاء فندق الشيراتون، وقد قضينا وقتا شرحتما فيه مهام عملي وما يتطلبه من مساعدة المؤسسة في تحقيق أهدافها المرسومة لها.

وبالنسبة لقدومك الثالث، فقد كان بدعوة من المنتدى الأدبي حيث رئيسه آنذاك صديقك هلال العامري لإلقاء محاضرة عن التراث الشعبي بتاريخ 12 أبريل من عام 1990م. وكيف أثرت قضايا إشكالية ظل وهج نقاشها محتدمًا حتى قبيل الصباح في بيت الأستاذ الفلاحي. وكم عَجَّت قاعة النادي الثقافي بالحاضرين ممن عرفك وقرأ لك.

وفيما يتصل بقدومك الأخير الرابع فكان بتاريخ 20 يوليو 2003 م، وقد أبيت إلا أن تزورني في مسقط رأسي ولاية إبراء لتستشفي من مرض ألمّ بك وقد عزّ دواؤه إلا من (دواء صفية العشبي) . صفية المرأة التي أربكت العالم بدوائها المزعوم وما هو لعمري إلا اسطورة من أساطير العامَّة، وكم أمضينا معك نجوب الديار، ونقطع المسافات بحثًا عنها في صيف قائظ شديد الحرارة لم تبرده إلا زيارة ذلك العالم الفقيه الشيخ سالم بن حمد الحارثي بالمضيرب الذي أطفأ عطشنا بشربة ماء من فلجها العذب الزلال، وأراح نفوسنا بقهوة عُمانية ورطب “زَبَدْ” فاخر قلت لي وقتها أريد فسيلة منه لأزرعها في بيتي، فقلت لك: إن هذا الصنف من النخيل لا يجود في المناطق الرطبة والبحرين بلد بحري رطب..

دُهِشْتَ في تلك الزيارة بالشيخ الحارثي وهيئته ووقاره وعلمه الجم وأخلاقه الكريمة، وتذكرت ساعتها سادة البحرين وعلماءها وهم يفترشون الأرض ويتكئون على الوسائد في مجالسهم الأثيرية، وكم كانت دهشتك أكثر عندما أدخلنا الشيخ مكتبته لرؤية مقتنياتها ومخطوطاتها، وقد رَتّبها بطريقته التي لا يعرفها أحد غيره، وكم فيها من الكنوز والنوادر والمخطوطات ما تنوءُ بحَمْلِه الجمال.. كنت مبهورًا ومنبهرًا بما رأيت فأحببت عُمان من خلاله أكثر وأكثر.

في كلّ زيارة لك يا أبا أنمار –إذن- ألف ذكرى تنثال مفرداتها لتزيدني إيلامًا وأنت في مثواك الأخير، ويا ليتني كتبتها في حياتك لتقرأها.. لقد اصطفيتني لأكون رفيقك في تلك الزيارات رغم كثرة أصدقائك الذين آلمهم فراقك اليوم، الفلاحي، وسماء عيسى، والرحبي، وهلال العامري الذي رحل قبلك ولم أستطع إبلاغك خوفًا على نفسيتك وأنتَ على فراش المرض العضال.

أخيرًا … أتذكرُ رحلتنا الجماعية إلى سفوح الجبل الأخضر وقرية “مِسْفاة العَبْريين” ومدينة نزوى العريقة، وكيف قضينا يومًا ممتعًا في أرجائها بصحبة أدباء عرفتهم وعرفوك، وكيف كنت تعبّر لنا عن دهشتك بالمكان وأيّ مكان، ونظرك يطول تلك الجبال الشاهقة والطبيعة الخلابة والإنسان الذي سميته بـ”ابن الأرض” حين رأيت المزارعين يتخاطرون بين تلك الصخور في خفة ولباقة بأقدامٍ حافيةٍ وأجساد شبه عارية، تُظلِّلهم السماء وتحفهم النخيل الباسقات بسعفها وكربها وعذوقها. هم ينحتون المباني الصخرية التي شيدوها في تلك الأماكن العالية وقد استوحوا عدَّت بنائهم من عمق ذلك الوادي السحيق.

أتذكر مناقشك لرسالتنا في جامعة السلطان قابوس كأولِ رسالة نوقشت فيها، واستفتحتْ بها الجامعة برنامجها العالي للدراسات العليا، وكم أخذت من الوقت الكثير وأنت توضِّح وتفسِّر وتصوِّب وتُقارن فلم تبق شيئًا في المنهج والأسلوب واللغة والموضوع إلا وناقشته في تلك الرسالة وأشرت إلى مواقع القوة والضعف فيها، وما زلت أتذكرُ عبارتك الأولى التي قلتها: إن أية رسالة لا تنفتح على قارئها أسئلة ليست برسالة حية، وأن هذه الرسالة استثناء مما قرأت، فطفقت تبدي آراءك في كلِّ موضع منها ولم يسلم غلافها وخطّها، كان ذلك مثار دهشة الحاضرين حتى يئسوا من تقديرك العالي الذي منحتني إياه، فأعلنته وسط تصفيق حاد كنت فيه نجمًا متألقًا.

كان أسلوبك في النقاش مسترسلًا بلا انقطاع كأنك تتلو كتابًا، تعرفُ أدب الطائي حق المعرفة، فعلاقتك به مبكرة، وما كنت تقسو إلا لأجل العلم والبحث وتجويد العمل لأرقى مستويات الإجادة… درجة الامتياز التي منحتني إياها بعد لأيٍ شديدٍ تبدو لي اليوم كأغلى ما يكون؛ لأنها صادرة منك لا من غيرك، ودليل سمو قيمتها أنك رصَّعْتها في سيرتك ذاكرًا اسمي ودرجتي في سيرتك العلمية التي تفاخر بها وتقدِّمها للعالم.

كان يوم المناقشة يومًا مشهودًا تاريخيًّا بمعنى الكلمة نقلته وسائل الإعلام وأوردته الصحف ووكالات الأنباء، وكان الحضور نخبويًّا ضاق بهم المكان وما زلت أتذكر امتلاء قاعة المؤتمرات رغم اتساعها، فَفُتحت قاعة أخرى مجاورة وعجَّ المكان أيضًا عن بكرة أبيه.. كان يومًا استثنائيًّا امتد حتى الثانية عشرة ليلا كنت فيها الفارس الذي أبهر الجميع رغم وجود أساتذة آخرين نقاد كبار معروفين كالطاهر أحمد مكي وسعد دعبيس، فعرض عليك لتكون عميدًا لكلية الآداب فرفضت وآثرت البقاء في البحرين.

أتذكرُ حُبَّك للاكتشاف وقطع المسافات البرية ولو كلفك ذلك تعبًا وعنتًا وجهدًا، رحلتا الباص بين مسقط والإمارات عبر المنفذ البري (وادي الجزي) واحدة مما أتذكرها فقد عنَّ لك مع رفاقك المسرحيين أن تخوضوا هذه التجربة بعد انتهاء فعاليات ندوة المسرح الخليجي التي حاضرت فيها، ورحلة طهران -قُمْ المقدسة-، التي أنجزناها معًا بمعية المرحومين المؤرخ مبارك الخاطر والدكتور هلال الشايجي، كم أتعبتنا تلك الرحلة الطويلة حتى وصلنا عرصات قُم وأمكنتها المقدسة.

وأخيرًا أتذكرُ الزعتر والليمون واللبان والحلوى التي كنت حريصًا على أخذها من عُمان دالةً على زيارتك لها، هديةً لوالدتك التي ظلَلْتَ وفيًّا لها بارًا بها حتى وفاتها، وكم كنا نجوب معًا الأسواق التقليدية بحثًا عن بضاعة تحبُّها والدتك الغالية.

رابعها- في رحاب الأسفار الأخرى:

أتذكرُ سفرتنا إلى الكويت احتفاءً بصدور معجم البابطين لشعراء العرب المعاصرين عام 1995 وكم كنت فرحًا بهذا الإنجاز، ليس لكونه توثيقيا للتجارب الشعرية المفردة فحسب، بل مستعرضا للتجارب الشعرية في كلّ قطر عربي، وما زلت أتذكر حين رشحتني لكتابة مبحثي عن الشعر العُماني المعاصر وكنتُ وقتها شابًا لا أملك كثيرًا من أدوات البحث، ولقد أصبح ذلك المبحث مرجعًا لكثير من الدراسات التي تناولت الشعر العُماني.

أتذكرُ سفرتنا إلى شيراز والرباط وأبوظبي والجزائر والقاهرة وسراييفو وكنت تأملُ أن نُكْمِلَها بزنجبار التي كنت تسألني عنها كلمّا التقينا، وقد غادرتنا دون تحقيق أملك.

أتذكر لقاءاتنا شبه السنوية في مؤسسة البابطين التي كنت عضوًا في مجلس أمنائها، وقد كنت المُرشِّح بأن أكون مندوبها في عُمان، والكاتب لمباحث كتبها العُمانية وما أكثرها، كنت أنت الأستاذ المشرف على ما كتبت، والموجه والمرشد لما سطرت، والمدرس لما دوَّنت، كنت تفعل ذلك كما يفعل المدرس في قاعة صفه، فأنصت لك بخشوع مثلما ينصت الطالب لأستاذه.

أتذكر دعوات الدولة الشرفية التي كانت ترد إليَّ بتواتر، بعضها كان بترشيح منك، وما يحضرني منها الساعة مهرجان القرين في الكويت، والمربد في العراق، ومؤتمرات جامعة البحرين وندوات جامعة صنعاء وغيرها، وكم كان يأتيني الاتصال مشفوعًا بذكر اسمك وأنك أنت الذي رشحتني فلم أكن أملك إلا الاستجابة والتلبية إرضاءً لك، ولم يكن ترشيحك لي ترشيح حضور فحسب، بل كان مشفوعا بطلب الكتابة والبحث وإعداد ورقة عمل علمية أقدّمها في ذلك المحفل العلمي وتلك الندوة، إنها رعاية منك في هذا الجانب ما زلت أثمنها، واليوم هي التي انتفعت بها واستفدت منها أيّما استفادة.

أتذكرُ تلمذتي المباشرة عليك، وكم كنت عصيًّا في درجاتك، فلا يأخذ أكملها (الامتياز) منك إلا من أوتي بسطة في فهم ما تريد، فقد كنت تطلب منَّا ما لا يطلبه غيرك، تريدنا أن نقارن ونقارب، ونطبق ونحلّل ونفهم، وأن نضع الحفظ جانبًا، تريد منَّا الاستيعاب بعقل منفتح، وإبداء الرأي بفكر متقد لا يقبل الأشياء على عِلَّاتها، ولا يرفض النَّصوص لقِدَمها أو حداثتها، تريدنا أن ندخل في قراءات نقدية معمَّقة دون عُقدٍ معقدة، ولا سُلَط مؤثرة، تريدنا أحرارًا في عقولنا، ورؤانا، وشخصياتنا، وقد نجحت، فكان منّا الكاتب والمفكر والصحافي الناجح.

ما زلت أفخر بأنك منحتني ذلك الامتياز لأكثر من مرة، لعل أولها حينما حلَّلتُ رواية “اللآلي” للكاتب عبدالله خليفة، فنلتُ إعجابك.. والحال نفسه يتكرر عندما بذلتُ جهدًا في جمع الأمثال العُمانية من أفواه من بقي من العُمانيين في البحرين وكنت تراها مهمة جديرة بالتدوين؛ لأن المصدرَ مباشرٌ، والشخصيات حاضرة، وقد نال عملي إعجابك أيضًا.

وأخيرًا وليس آخرًا أتذكر بأقصى حد من التذكر عندما ناقشت أطروحتي العلمية المقدمة إلى قسم اللغة العربية وآدابها للحصول على درجة الماجستير جامعة السلطان قابوس، فرغم حِدَّتك وحزمك منحتني الامتياز، ومن المصادفات أني وجدته مُسَجّلًا ومقترنًا باسمي دون سواي في سيرتك المثبتة في كتاب “جهودك النقدية والفكرية” الذي أصدرته جامعة البحرين احتفاء بك العام 2023م.

خامسها- في رحاب علمك وطرائق

درسك ومنهجك:

أتذكرُ وعيكَ المنهجي المتقدم، وتبنيك للمنهج الاجتماعي، ودعواتك لنا لتطبيقه ومزيد القراءة عنه، وكيف كنتَ تقرر علينا كتب النقد ومدارسه، كنت صارمًا في تطبيق المنهج لا تجيز دراسة إلا بإحكامه، فخلقتَ فينا وعيًّا نقديًّا نسير فيه على خطاك ما استطعنا.

أتذكرُ كيف كنتَ تدعونا للقراءة الدائمة للمصادر التراثية والنصوص الإبداعية، فقرأنا على يديك ما لم نقرأ على أيدي غيرك… مصادر من مثل” كتاب التيجان” لوهب بن منبه، وأجزاء من الأغاني، والشعر والشعراء، وكتب بعض المستشرقين والنقاد العرب قدامى ومحدثين، كانت كتب عبد المحسن طه بدر وصلاح فضل وجابر عصفور وعبدالسلام المسدي والطرابلسي وغيرهم، إضافة إلى إبداعات كتّاب الخليج الكبار وعلى رأسهم قاسم حداد وسيف الرحبي وغيرهما، ولا أجانب الصواب إن قلت إنك عرَّفتني شخصيًّا بأدب الخليج عامة والبحرين خاصة وتكوَّنت لدي من خلال توجيهاتك مدونة أدبية/ نقدية /قرائية أفدتُ منها طيلة أيام حياتي.

أتذكرُ خلافك واختلافك مع بعض زملائك علميًّا، وكيف كنت تنكرُ عليهم استسهالهم في التدريس والبحث العلمي وتأطير الطلاب بطريقة تروعنا عباراتك، وكم كنت صعبَ المراس لا يتجرأ أحدٌ منَّا على أن يعارضك أو ينقض رأيك.. ليس لشيء سوى أنك كنتَ تتحلى بأرقى طرق الاقناع لدقتك المتناهية والمثالية الزائدة، وتمتلك أساليب البيان في خطابك وطرحك. لقد عجز البعض عن فهم مراميك ومقاصدك واعتقد إنَّهم اليوم سيفهمونك.

وفي المنتهى …أتخيلُ آخرَ عباراتك المدونة بقلمك في غلاف كتاب تذكاري كُتِبَ عنك وآليت إلا أن ترسله لي رغم مرضك، وفيه عبارة إجلال وتقدير نقشتها بدم قلبك الرقيق المُعْجب، وقد وصل إليَّ مع أستاذتنا الدكتورة صالحة عيسان في صيف هذا العام، وكأنك تودعني به ليكون آخر ذكرى أحملها عنك بعد أن انقطع الكلام بيني وبينك، فلم تسمح لأحدٍ أن يكلّمك ليس لشيء إلا لكونك لا تريد أحدًا أن يراكَ أو يسمعك وأنت في حالة ضعف جراء ما ألم بك من مرض فأرداك نحيلًا وحوَّل جسمك إلى بقايا إنسان يحملونك على النعش.

لي في مقام علمك -أيها الأستاذ الكبير- ذكرى وألف ذكرى، ذكرى تلمذة، وذكرى درسٍ وتدريس وأكثر منهما ذكرى أخوة وصداقة، ولم أكن وحدي في ذلك، فكثيرون مثلي يحفظون صداقتك خاصة في بلدي عُمان التي فتحت منافذ ثقافتك لها حين كنت رئيسا لأسرة الكتاب ومدير تحرير “كلمات” الغراء وعميدًا لكلية الآداب ورئيسًا للجنة المسرح الخليجي، فاحتفيت بكتّابها وشعرائها وفنانيها، فتحتَ لهم رحاب صدرك تبنيًّا، وصفحات صحفك نشرا، والمؤتمرات حضورا ومشاركة، فنشرتَ إبداعات أوائل شعراء التيار الجديد أمثال الأستاذ سيف الرحبي وزاهر الغافري وعبدالله الريامي، وقد وجدتُ ذلك في أعداد مجلة “كلمات” وكتبت عنه مقالًا ضمنته كتابي “فجر الثقافة العُمانية المعاصرة”.

وفي المجال النقدي أختم الذكرى بالإشارة إلى دراستك المبكرة التي قدَّمتها في مؤتمر الرواية العربية بالرياض عام 1988 ونشرتَ ملخصها في مجلة “البيان الكويتية”، وكانت عن التجربة الروائية والقصصية في الخليج، حيث ركزت على رواية عبدالله الطائي “ملائكة الجبل الأخضر” وأعطيتها حقها من التحليل، وكنت تقول لي: إنها رواية متقدمة موضوعًا وبناءً استنادا إلى موقف كاتبها واتجاهه القومي، وامتلاكه لأدوات الرواية، وتُعَدُّ تلك الدراسة من أوائل الدراسات التي قدمت عن الرواية العُمانية الحديثة .

هكذا هي ذكراك وذكريات -يا أبا أنمار- قدمناها باقتضاب وتركنا الكثير منها، غير أن أكثرها وقعًا في نفسي فرحك بفوزي بجائزة السلطان قابوس في فرع الثقافة في ديسمبر من عام 2013 م، وقد كنت فيها محكّمًا لفرع القصة، ولم تعلم بمشاركتي إذ إني لم أخبرك، فكانت المفاجأة لك حين اتصلتُ بك وقد عدتَ إلى البحرين لأخبرك بفوزي بجائزة السلطان قابوس، فتفاجأت وقلت لي إن اسمك لم يمر علينا في قائمة المتقدمين إلى فرع الأدب، فقلت لك: إن فوزي كان في فرع الثقافة، فدهشت ولم تخف امتعاضك بتحولي إلى قطاع الكتابة في التاريخ الثقافي بديلا عن الدراسات الأدبية والنقد الأدبي…

كلُّ ذلك وقليل منه جعلني أذكرُك بخير، نؤبنك بحزن شديد وأنت في مثواك الأخير.. أستعرضُ شريط ذكرياتي معك -أيّها الغائب الحاضر أبدًا، فأنتَ حيٌّ بيننا، وإن رحلت بجسدك، فسيظل اسمك في قلوبنا لن تمحوه عربات الزمان؛ لأنك ببساطة نقشته في قلوبنا نقشًا عميقًا بماء الذهب.. وحقك علينا أن نذكركَ ونستذكرَ ما قدَّمته لنا، نذكر ما لم يذكر من قبل فأنتَ جديرٌ به، وقلوبنا اليوم دامية بفقدك…. نمْ بسلام يا أبا أنمار.. نم أيُّها المخلص الأمين فنحن لن ننساك.