سعاد العنزي

كاتبة وناقدة كويتية

يقول محمود درويش: «والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله… يلقي عليهم نظرة ويمرّ!».

إذا كنَّا سنقبل بعبارة محمود درويش بأنَّ التاريخ يسخر من ضحاياه -رغم أنَّ الدراسات التاريخيَّة اليوم تطوَّرت لتعطي الضحايا صوتًا، ويسمع الآخرين أنَّات وأوجاع المقهورين- وإذا كان التاريخ يلقي عليهم نظرةً ويمرُّ، فإنَّ الشعر يلتقط صور التاريخ العابرة بمجهره الخاصِّ، ويتأمَّلها بنظرة إنسانيَّة عميقة، تضفي فهمًا أعمق على مشاهد عابرة مرَّت في الدراسات التاريخيَّة من دون تحليل عميق.

تناقش هذه الدراسة أهميَّة الدراسات البينيَّة التي تجمع بين حقول معرفيَّة متعدِّدة تساهم في كشف التداخل البنَّاء بينهما، وما لَه من أهميَّة في تقديم فهم أعمق للظاهرة الإنسانيَّة. تبدأ بإيضاح دور الدراسات التاريخيَّة في دراسة الأدب مفرِّقة بين التاريخانيَّة التقليديَّة والتاريخانيَّة الجديدة. كما تحاول في جزء لاحق تسليط الضوء على الرابط الوثيق بين الشعر والتاريخ. أمَّا الجزء الأخير من هذه المقالة، فيتَّخذ من تجربة الشاعر الكويتيِّ خليفة الوقيان مدارًا لدراسة تعالق تجربة الشاعر مع التاريخ الكويتيِّ والعربيِّ، وتبيِّن أهميَّة التاريخ في تجربة الشاعر الرصينة.

التاريخ والنقد الأدبيُّ

ما بين عصرَي النهضة وما بعد الحداثة، تعاطى النقد الأدبيُّ الحديث مع التاريخ تعاطيًا مختلفًا. في بداية الحداثة الأدبيَّة، نهضت المناهج النقديَّة التاريخيَّة الحديثة عند سانت بيف وهيبوليت تين على قراءات تقليديَّة للتاريخ تكتفي بربط الشعراء بالأحداث التاريخيِّة المشكِّلة لبلدانهم، ومجتمعاتهم، ونظر رواد هذا المنهج للأدباء على أنَّهم أبناء أزمنتهم وكلِّ ما ينتج فيها من أحداث سياسيَّة واجتماعيَّة، ودرسوا حياة الشعراء والمبدعين دراسة تاريخيَّة شاملة. كان هذا المنهج مهيمنًا على الدراسات التاريخيَّة للأدب العربيِّ أيضًا؛ عند طه حسين والعقاد ومي زيادة في النصف الأوَّل من القرن العشرين، واستمرَّ في التطبيق على الأدب الخليجيِّ إلى ثمانينيات القرن الماضي اقتضتها مرحلة بدايات دراسة الأدب الخليجي.

في مرحلة ما بعد الحداثة، ظهرت التاريخانيَّة الجديدة لتبحث في علاقة الشعر والتاريخ من منظور آخر يبحث في التاريخ غير المحكيِّ للشعوب والجماعات، وتنقِّب في الأحداث التاريخيَّة التي لم تُسرَد، ولم يسلَّط عليها التاريخ الرسميُّ الضوءَ لأسباب سياسيَّة ودينيَّة وثقافية -ما جعل من الضروري أن يعود إليها المجتمع ويفهم هذه المناطق الغامضة من التاريخ- وتقول بأنَّ الرؤى والتفسيرات للأحداث التاريخيَّة ليست ثابتة بل متحرِّكة.

يوضِّح مترجم كتاب «التاريخانيّة الجديدة والأدب»، للحسن أحمامة، أنَّ فكرة الدراسات التاريخانيَّة الجديدة تولَّدت من رحم الدراسات التاريخيَّة القديمة على نحو عفويِّ عند الناقد الأمريكي ستيفن غرينبلانت الذي طرح هذا المفهوم عفويًّا عندما كان يدرس تاريخ النهضة حيث كان متذبذبًا بين الشعريَّة الثقافيَّة، والتاريخانيَّة الجديدة، وانتهى به المطاف إلى دراسات ما بعد الاستعمار. إذا كانت التاريخانيَّة الجديدة انطلقت من فضاء الجامعات الأمريكيَّة، فإنَّها تعانقت مع دراسات المادّيَّة الثقافيَّة عند المدرسة الإنجليزية متمثِّلة بجهود رايموند ويليام في كتابَيه «الريف والمدينة»، و«الثقافة والمجتمع».

يعرِّف لحسن أحمامة التاريخانيَّة الجديدة على أنَّها منهج في القراءة والتأويل قائلًا: «هذا المنهج يسعى بالاتكاء على القراءة الفاحصة إلى استعادة القيم الثقافية التي امتصها النص الأدبي، لأن ذلك النص، على عكس الأخرى، قادر على أن يتضمن بداخله السياق الذي أنتج من داخله، وسيمكن من تكوين صورة للثقافة كتشكيل معقد أو شبكة من المفاوضات لتبادل السلع والأفكار، بل تبادل البشر أيضا من خلال مؤسسات مثل الاسترقاق والتبني والزواج». (أحمامة، 2018، ص-ص: 10-11).

من الواضح أنَّ هذه الحركة النقديَّة، التي ظهرت بدايةً على نحو عفويٍّ أثناء دراسة نصوص النهضة، تنقلب على التاريخانيَّة التقليديَّة التي كان أحد روَّادها ماثيو أرنولد. لم تعد الدراسات التاريخيَّة الجديدة مهتمَّة بقضية تحقيب العصور الأدبيَّة، ولا بإعادة النظر فيها فحسب، ولم تعد تهتمُّ بما هو معطى على نحو مسبَق على اعتبار أنَّه مسلمات تاريخيَّة، وقالت بأنَّ الأدب مرتبط بالسياسة بشكل كبير لا يمكن فصله أو تجاوزه.

من المهم الإشارة إلى أنَّ التاريخانيَّة الجديدة استفادت إلى درجة كبيرة من مفهوم الخطاب الذي أسَّس له الفيلسوف الفرنسيُّ مابعد الحداثيّ ميشيل فوكو. يأخذ مفهوم الخطاب عند فوكو معنى مغايرًا، فالخطاب هو «قوة ووسيلة تستخدمها مجموعة من الأفراد في مرحلة زمنية معينة»، ما يكشف لنا أنَّ التاريخ ليس موضوعيًّا، بل ذاتيٌّ، ويعني أن ليس هناك رؤية ثابتة للتاريخ ولا للحدث التاريخيِّ نفسه، وتكون أفضل وسيلة لتحليل الخطاب هي اللغة والتمثيلات الأدبيَّة. بالنسبة لفوكو، حتى نحصل على تنظيم للخطاب لابدَّ من التخلِّي عن فكرتَين مرتبطتين ببعضهما بعضًا، ومتناقضتين:

الأولى، ليس هناك تسلسل تاريخيٌّ وزمنيٌّ للأحداث تجاه أحداث لا يستطيع التاريخ تعيين مكانها وزمانها تترك فراغًا.

الثانية، كلُّ خطاب يخفي حدثًا، وأشياء قِيلت بطريقة غير ظاهرة، «فالخطاب الظاهر في نهاية المطاف ليس سوى الحضور المانع لما لا يقوله؟ وهذا ما لا يقال هو باطن يلغم ومن الداخل لكل ما يقال. تأويل وإنصات لما قيل من قبل والذي في نفس الوقت لم يقل أبدا». (فوكو، 1987م، ص: 27) يهتم فوكو، على سبيل المثال، بسبب ظهور عبارة من دون عبارة أخرى. وبذلك يبحث تحليل الخطاب عن المعنى الحقيقيِّ الذي يتوارى خلف المعنى المجازيِّ. (السابق).

كانت الدراسات التاريخيَّة الكلاسيكيَّة تتعامل مع أيِّ انفصال على أنَّه غير قابل للتشكيك والمساءلة. هذا الانفصال يكون على شكل أحداث مبعثرة ليس هناك رابط بينها، أو قرارات ومبادرات واكتشافات تحتاج إلى أن تكون حاضرة وقت التحليل لكنَّها تُمحى وتُقصى لأنَّ المؤرخ يريد أن يبيِّن أنَّ هناك اتِّصالًا بالأحداث. باختصار، «يقوم المؤرخ بحذف هذا الانفصال ليحدث اتصال خطابه التاريخي». (السابق، ص: 27) ويفرِّق فوكو بين نوعين من التاريخ: التاريخ الشامل والتاريخ العام، «التاريخ الشامل يضم جميع الظواهر حول مركز وحيد -قد يكون مبدأ أو دلالة أو روح عصر، أو رؤية للعالم أو صورة إجمالية- أما التاريخ العام فإنه يرسم على العكس فضاء تبعثر» (السابق، ص: 12)

من خلال الدراسات التاريخيَّة الجديدة، يستطيع الناقد أن يفتح آفاقًا جديدة لقراءة التاريخ المسكوت عنه، وهذا ما هو مميَّز بخطاب منظِّري ما بعد الاستعمار، من أمثال إدوارد سعيد وهومي بابا، حيث قدَّموا آليَّات جديدة لقراءة تاريخ الشعوب المستعمرة، وإعادة كتابة تاريخها من منظور الأمم المستعمرة وليس من منظور الغزاة.

الشعر والتاريخ

يرتبط الشعر بالتاريخ ارتباطا وثيقًا، ما جعل علاقة الشعر بالتاريخ تأخذ أشكالًا متعدِّدة ومتباينة عبر العصور القديمة والأزمنة الحديثة. إنَّ تقسيم الشعراء على عصور هو مرتبط ارتباطًا كبيرًا بالتاريخ السياسيِّ للدول القديمة والحديثة كالشعر الأمويِّ، والشعر العباسيِّ، والشعر الأندلسيِّ. ولعلَّ أوَّل ما يتبادر للذهن هو الجانب التأريخيُّ للشعر، حيث يقوم الشعر بتأريخ الأحداث السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة الكبرى التي غيَّرت حياة المجتمعات. وبذلك يكون الشعر انعكاسًا للأحداث التاريخيَّة التي تمرُّ بها الأمَّة. وهذا جانب مهمٌّ لعب فيه الشعر دورًا مهمًّا مثل بقيَّة المجالات الإبداعيَّة في توثيقه الأحداث التاريخيَّة المهمَّة. إلَّا أنَّ الشعر بوصفه ديوان العرب كان الوسيلة التعبيريَّة الأكثر فعاليَّة في توثيق الأحداث التاريخيَّة ونقلها للآخرين. من أهمِّ الأمثلة الدالَّة على ارتباط التاريخ بالشعر هو أنَّ الشعر وثَّق أحداثًا تاريخيَّة، وسجَّل حضورها في الشعر في ظل غياب المصادر التاريخيَّة الموثِّقة لها. يوضِّح قاسم عبده قاسم في مقالته «الشعر والتاريخ» أنَّ بعض الأحداث التاريخيَّة لا توجد إلَّا من خلال التراث الشعريِّ، والملاحمُ الشعرية واحدة من هذه المصادر التي استقى منها المؤرِّخون التفاصيل التي تنقصهم. يبيِّن مثلًا أنَّ ملحمة «بيوولف» Beowulf الأنجلو-سكسونيَّة تعدُّ مثالًا مهمًّا لكشف منظومة الأخلاق والمثل العليا للمجتمع الجرمانيِّ في تلك المرحلة المنسيَّة. (قاسم، 1983).

جانب آخر لا يقلُّ أهميَّة عن توثيق الأحداث التاريخيَّة الكبرى، وهو كما يبين قاسم: «أننا يمكن أن نتابع التاريخ المعنوي للناس في ذلك العصر من خلال قصائد شعرائه». (السابق) وهذا ما يشتغل عليه الأدب، وهو تصوير أثر الأحداث التاريخيَّة الكبرى على الأمَّة، فيعكس حالتها الشعوريَّة والنفسيَّة بعد الأحداث الصادمة. إنَّ نكسة 1967 وجدت صدى كبيرًا في الشعر العربيِّ، كان حدثًا نوى عند الشاعر العربيِّ، وعكست قصائد شعراء تلك المرحلة الانكسار الروحيَّ للأمَّة العربيَّة في تلك المرحلة، من أمثال نصوص الشاعر المصريِّ أمل دنقل ومجموعته الشعرية «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»، والشاعر محمود درويش في قصيدته «سرحان يشرب القهوة في الكافتريا».

لقد تعامل الشاعر العربيُّ اليوم مع التاريخ تعاملًا مغايرًا، تجاوز فيه الطابع التوثيقيَّ التسجيليَّ لأحداث العصر الذي ظهر في بدايات عصر النهضة الشعريَّة في الوطن العربيِّ. فمن بعد الاستقلال من الاحتلال الأجنبيِّ، وبداية تفاصيل النكبة الفلسطينيَّة، والنكسة، وما تلتهما من خيبات متوالية، أثَّرت على وجدان الأمة العربيَّة والشاعر العربيِّ تحديدًا. فعاد الشاعر العربي أدراجه إلى التاريخ يسائله ويستضيء من محطَّاته رغبة في تفسير الخيبات المتوالية، وبحثًا عن المشتركات التي لا تزال تحاصر الأمَّة العربيَّة منذ القدم. وتكرر الأزمات مرَّة تلو الأخرى مثل خسارة الأندلس التي تعدُّ حجر الأساس في قراءة تاريخ الهزيمة العربيَّة. تنوَّع تناول الشعر العربي للتاريخ بحلَّته التقليديَّة رغبة في عرض الدروس المستفادة من التاريخ، أو في الرثاء والتعبير عن حالة الصدمة الحاصلة نتيجة النكسات المتوالية، أو في التاريخانيَّة الجديدة التي اتَّضحت على نحو كبير عند الشعراء الفلسطينيِّين من أمثال محمود درويش وتميم البرغوثي، حيث قام درويش بتفكيك الخطاب التاريخيِّ الإسرائيليِّ الذي كان يمارس القوَّة في سرقة تفاصيل التاريخ الفلسطينيِّ وإلصاقها بالتاريخ الإسرائيليِّ!

الشعر والتاريخ عند خليفة الوقيان

تعدُّ تجربة الشاعر الكويتيُّ خليفة الوقيان تجربة من التجارب الرائدة في الشعر العربيِّ الحديث في أكثر من مجال، وله علاقة خاصَّة بالتاريخ العربيِّ والإسلاميِّ، فهو شاعر مبدع أصيل جريء شجاع يخوض في كلِّ موضوعات الحياة الإنسانيَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة بجرأة وشجاعة. هو شاعر لم يغب عن الحدث السياسيِّ والفكريِّ والثقافي في الكويت، وفي كلِّ موقف اجتماعيٍّ أو سياسيٍّ قادر على التعبير سواءً عبر القصيدة أو المقالة أو الدراسات المطوَّلة. بالإضافة إلى الجانب الإبداعيِّ، نجد الجانب الصحافيَّ والأكاديميَّ، ففي الصحافة له مقالات تعالج المواقف الحضاريَّة والقضايا التنويريَّة في الكويت والعالم العربيِّ. أمَّا في الجانب الأكاديميِّ فنجده يوثِّق تاريخ الثقافة في الكويت، ويؤصِّل لها، ويتعقَّب تاريخ الحركات والاتِّجاهات الفكريَّة فيها راصدًا إيَّاها ومحلِّلًا بعمق وجرأة وصراحة. من كتبه «الثقافة والأدب في الكويت»، و«القضية العربية في الشعر الكويتي».

من اللافت أنَّ للوقيان دورًا مهمًا في مواجهة الحركات الفكريَّة المتشدِّدة في الكويت التي تناهض القيم الديموقراطيَّة والتحرُّرية. ويكشف إنتاجه الفكريُّ والإبداعيُّ أنَّ له وقفات طويلة في مواجهة الفكر المتطرِّف والمتشدِّد في المجتمع الكويتيّ. هذه القوَّة في مواجهة التطرُّف يحلِّلها الوقيان في واحدة من مقابلاته، إذ يقول:

«أعتقد أنَّ الناس يمتلكون قدرات متفاوتة في مواجهة الباطل والانتصار للحقِّ، ويعود ذلك إلى ظروفهم الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة وتكوينهم الثقافيّ. في رأيي، ليس هناك من يرغب في الانتصار للباطل أو مهادنته، غير أنَّ تلك الظروف قد تدفع بعضهم إلى المهادنة، أو إمساك العصا من منتصفها، وإلى جانب ذلك يبقى للضعف الإنسانيِّ دور هنا، فالترهيب والترغيب عاملان مؤثّران في تغيير القناعات، فكم من مُدَّعٍ للنضال أغراه بريق الكرسيّ، فانقلب على عقبيه! وكم من مناضل حقيقيٍّ أرهقه الترهيب فاضطرَّ إلى الاستسلام! وعلينا أن نتفهَّم ظروف الطرفين، ونلتمس لهما الأعذار، فهما نتاج ظروف اجتماعيَّة واقتصاديَّة وثقافيَّة أمْلت عليهم سلوكهم». (الوقيان، حوار، 2017).

من أهم الأمثلة على مواجهات التطرُّف أنَّ للشاعر الوقيان مجموعة شعريَّة بعنوان «تدروشوا.. تعمموا» فيها يحاور المتطرِّفين فكريًّا بقصائد ذات نبرة خطابيَّة يتطلَّبها الموقف الفكريُّ. يقول:

تدروشوا تعمموا

تنقبوا تكمموا

تطامنوا ثم اخنعوا

تضاءلوا تقزموا

وطأطئوا رؤوسكم

فالسيل ليس يرحم

وكسروا أقلامكم

فالمجد أن تستسلموا

وأن يسود فيكم

جهل وحس معتم. (الوقيان، تدروشوا تعمموا، 2017، ص-ص:27-28).

من الطريف الإشارة إلى أنَّ الشاعر الوقيان نشر قصائد الشعراء المخالفين له في الرأي في المجموعة الشعريَّة نفسها، بعد نصِّه مباشرة متمسِّكًا بقيمه الديموقراطيَّة.

إنَّ موقف الشاعر ضدَّ الحركات المتطرِّفة يأخذ أكثر من اتِّجاه؛ الاتِّجاه الأوَّل يظهر في رصده تاريخَ التطرُّف الفكريِّ في الكويت والخليج العربي في كتابه «الثقافة في الكويت»، حيث رصد الحركاتِ الفكريَّة المتطرِّفة وتفاعلَ الشعراء والمبدعين معها، الاتِّجاه الثاني يظهر في قصائده الشعريَّة التي يقف فيها محاربًا هذي التيَّارات المتشدِّدة بالغلو. ومن الجدير بالملاحظة أنَّ لغة وأسلوب الشاعر شهدا تغيُّرًا في النصِّ السابق لأنَّ لغة الخطاب للمتطرفين لا تحتمل أيَّ بعد جماليٍّ في التصوير الشعريِّ.

إنَّ نقد التطرُّف، والإشارة للحركات المتطرِّفة، هما جزء من التأريخ الشعريِّ للأحداث الثقافيَّة ولرصد تفاصيل صعود وهبوط حركة التنوير في المجتمع. وإنَّ أيَّ انتصار للتطرُّف هو بداية تاريخ ثقافيِّ جديد للمجتمع يقوده إلى التخلُّف والرجعيَّة.

بالإضافة إلى محاربة الشاعر للتطرُّف، وتعقُّبه تاريخ التطرف في المجتمع، يعرض في كتابه «القضية العربية في الشعر الكويتي» بدايةَ الشعر الكويتيِّ، ويناقش أوَّل الأصوات الشعريَّة في الكويت، ونهضة الشعر في الكويت، ويتعقَّب بواكير الوعي السياسيِّ في هذا البلد؛ بزوغه، وانكساره، وظهوره مجدَّدًا، موضِّحًا استجابة المثقَّفين الكويتيِّين لأحداث نكبة فلسطين قائلًا:

«وبدأ النشاط السياسي يدب ثانية، حين استقبلت البلاد أعدادا كبيرة من الفلسطينيين الذين شردتهم النكبة، بالإضافة إلى أعداد أخرى من العرب القادمين من بقية المناطق العربية بهدف العمل، نظرا لاتساع مجالاته، وكان طبيعيا أن تنقل هذه العناصر العربية أفكارها وتجاربها السياسية، وأن تلقى تجاوبا من الفئات الواعية، وأصبحت النوادي -وعلى رأسها النادي الثقافي القومي- ساحات لتفاعل الأفكار التقدمية التي تدعو إلى التحرر والوحدة، كما أمست الصحف المحلية ميدانا رحبا لعرض وجهات النظر التي تنشد الصالح العربي». (الوقيان،2012، ص:87).

حقيقةً يشكِّل هذا الكتاب مرجعًا مهمًّا لمن أراد بحث ارتباط الشاعر الكويتيِّ بالقضيَّة العربيَّة والقوميَّة وغيرها من الأحداث التاريخية التي عاشتها الأمَّتان العربيَّة والإسلاميَّة في القرن الماضي.

أيضًا، اهتمَّ الباحث الوقيان بالقضيَّة العربيَّة متمثِّلة بالقدس وفلسطين وفقدان الأراضي الفلسطينيِّة وحقوق الفلسطينيِّين. في كتابه «فلسطين في الشعر الكويتي» يركِّز على تبنّي الشعراء الكويتيِّين القضيَّة الفلسطينيَّة، ومتابعاتهم لكلِّ حدث من أحداث الحرب. فالقضيَّة ليست حدثًا استثنائيًّا، بل الكتابة عنها فعل دائم الاستمراريَّة عند الشعراء الكويتيِّين ومن بينهم خليفة الوقيان.

ذكرى وعد بلفور: الجرح

الذي لن يندمل

مثلما أوضحت أعلاه، فإنَّ الوقيان اهتمَّ اهتمامًا كبيرًا بالقضايا العربيَّة، ووثَّق لهذا الاهتمام عند الشعراء الكويتيِّين حيث ألَّف كتاب «القضيَّة العربيَّة في الشعر الكويتيّ». كان للقضيَّة الفلسطينيَّة حيّز مهمٌّ في انشغاله الإبداعيِّ والنقديِّ، ففلسطين تحمل مكانة خاصَّة عند العرب عامَّة والمثقَّفين العرب خاصَّة. اتَّضح اهتمام الشاعر بفلسطين في أكثر من نصٍّ من نصوصه، مثل «في ذكرى وعد بلفور»، هذا النصُّ الذي يأخذ من وعد بلفور منطلقًا لتحليل حال الشعب الفلسطينيِّ ممزَّقًا بين الوعود، من وعد بلفور لليهود، ووعد العرب للفلسطينيِّين الذي لم يُنجز منه شيء. إنَّ الوعود تشكِّل أمل الفلسطينيِّين في التحرُّر والخلاص من العذاب:

قد رأيت الصباح في كلِّ عين

صلبتْها على الطريق الوعود

في دموع المعذَّبات الثكالى

يرتوي من نجيعها المولود

في عيون الصغار تستنبتُ البؤس

وتشقى فيستقي العنقود. (الوقيان، 1995) .

في قصيدة «القضية» يبيِّن الشاعر أنَّ التاريخ يعتبر حجر الأساس في قراءة النكبات العربيَّة المتوالية، ويمثل آليَّة للقراءة والتحليل وفهم سبب الخسارات المتوالية، وبقراءة بنيويَّة للأدوار التاريخيَّة القديمة للفاعلين السياسيِّين نجد الصورة تتكرَّر، والأدوار تتعاقب لتأكيد أنَّ البطولات المزعومة هي بطولات وهميَّة. لذا يخاطبهم بألم وأسى مستكين، واصفًا إيَّاهم بالوجوه الخشبيَّة:

إيه، يا أهل الوجوه الخشبيَّة

والعيون المطفآت الحجريَّة

يا أسى أمس، ويا أحلام وحش

ينهش الشمس بأنياب غبيَّة (الوقيان، 1995م ).

إنَّ الشاعر هنا يصف الوجوه بالخشبيَّة إشارة إلى أكثر من أمر؛ التبلُّد وعدم الإحساس، ومسخ هويَّاتهم وملامحهم البشريَّة التي تشعر وتتعاطف وتتأثَّر بالأحداث، وتتحجر نظرات العيون فتفقد إحساسها بإنسانيَّتها وتفقد بصيرتها. ويربط الشاعر هذا الدور بشخصيَّات تاريخيَّة تنتمي للعصر العباسيِّ، حيث يرى أنَّها تستمرُّ بالتوالد والتكاثر والتناسل عبر التاريخ حيث يقول:

و«بنو العبَّاس» في كلِّ سرير

يعشقون الأرض! كأسًا وصبية

يحلبون الضَّرع إن جاد، وإمَّا

جفَّ، يمتصُّون أعراق الرعيَّة. (السابق)

يقرُّ الشاعر بأنَّ هؤلاء لا يهمُّهم الدفاع عن العروش الإسلاميَّة، بل هاجسهم أن يفنى العرب:

دينهم أن يقتل العرب وليس

الخطب أن تفنى العروش الأمويَّة.

يستدعي الشاعر صورة بني العباس وأدوارهم التاريخية والسياسية التي قضوها في الصراعات المتوالية على اللهو والملذَّات حين جعلوا أراضيهم لعبة بأيدي الأغراب والأعاجم الذين وإنْ تبدَّل الزمان والفاعلون السياسيُّون فإنَّ أشباههم ونظائرهم هم صناع تاريخنا المعاصر، كما أنَّ سياسيِّي العرب يقومون بالأدوار المماثلة نفسها. إنَّ هذا مماثل لما قاله الفيلسوف الفرنسيُّ ميشيل فوكو عن تاريخ الحاضر الذي يقصد به من خلال عملية التطبيع normalization حيث تتكرَّر الأحداث التي حصلت في الماضي في الزمن الحاضر فتبدو للبقيَّة كما لو أنَّها طبيعيَّة ومتَّسقة. (فوكو، 1987).

توضح نجمة إدريس سبب عودة الوقيان الدائمة للتاريخ قائلة:

«في معرض التعلق بالتاريخ كدعامة صلبة من دعامات الانتماء القومي، يجنح الوقيان أحيانا إلى المقارنات بين حاضر مخيب للآمال وماض تليد لا (تشوبه شائبة). ولما كان هذا (الماضي) زمنا منتهيا في منطق الواقع، شابت تلك النصوص نغمة الأسى والحسرة أو التهكم المر على واقع لا يرقى للطموح». (إدريس،2002م ، ص: 230).

ليس بعيدًا عن القضيَّة الفلسطينيَّة، اهتمَّ الوقيان بالقضايا العربيَّة كلّها، وكان كلٌّ وجع عربيٍّ هو وجعه الخاص، نجد، على سبيل المثال، في مجموعته الشعريَّة «الخروج من الدائرة» قصائد متعدِّدة عن فلسطين، وبغداد، وصنعاء. في نصِّ «البشارة» يقول مثلًا:

الأرض ترجمكم حجارتها

ويفقأ عينكم شوك النخيل

في القدس في العشار

في ميسان

في أنحاء غزة

في الجليل

يتعانق الحجر النخيل

يعمد الدم مهرجان العبث

في الليل الثقيل. (الوقيان، 1988م، ص-ص: 41-42).

وكان للأحداث الكبيرة التي مرَّ بها لبنان صدى في قصائده المتعدِّدة، مثل قصيدة «التوأمان» حيث يصدِّر لها قائلاً:

«ذهب إلى بيروت بعد الحرب الأهلية فكانت هذه القصيدة». (السابق، ص:9)

يقول في القصيدة:

لبنان

نحن التوأمان

المانحان الحب

حين تضن بالحب اليدان

من سيف كاظمة

ومن دارين

ومن صور ومن صيدا أتينا

نقهر الموج المعربد

تستحيل الريح في يدنا شراعا (السابق، ص-ص:14-15).

من أهمِّ الملامح الواضحة في قصائده التي كتبها عن المناطق العربيَّة، كان الشاعر يكتب نصَّه بعد أيِّ حدث تاريخيٍّ يصيب المكان. في النص السابق نجد فكرة الارتباط بين بلد الشاعر والبلد الجريح لبنان. في النصِّ يربط الأحداث التاريخيَّة الخاصَّة بالكويت مع تلك التي تحدث في لبنان ليتماهى وينصهر البلدان في جسد واحد مشترك. ومن الملاحظ أنَّه في غالبيَّة نصوصه التاريخيَّة لا يستسلم لنبرة اليأس والتشاؤم بل يكون المقطع الشعريُّ الأخير عنده محمّلًا بروح التفاؤل والقدرة على البناء من جديد «تستحيل الريح في يدنا شراعا».

التاريخ الكويتي عند خليفة الوقيان

بين عامَي (1976-1988) يمرُّ الشاعر بتحوُّلات فكريَّة توضِّحها نجمة إدريس في كتابها «خليفة الوقيان في رحلة الحلم والهمّ»:

«يمكن أن تفهم أهمّ التحدِّيات التي كانت تواجه الوقيان في هذه المرحلة، أنَّها تتمثَّل في ثلاثة:

الأول: قضيَّة الخروج من شكل النصّ العموديّ إلى التفعيلة.

الثاني: الخروج من التقليد والنمطيَّة في الطرح إلى فضاء الكشف والإدهاش.

الثالث: البحث عن شخصيَّة مميَّزة تخصُّه هو». (إدريس، مرجع سابق، ص:93).

في مجموعته الشعريَّة «تحولات الأزمنة» تظهر سمات المفارقات الكبيرة، والسخرية اللاذعة، حيث تتحوَّل الأزمنة من أزمنة حقيقيَّة إلى أزمنة ترابيَّة ورماديَّة ونحاسيَّة، شهدت المفارقاتِ الساخرة والانقلاباتِ الراديكاليَّة، فرجال التقوى والورع أصبحوا آلات أصوليَّة لتدمير البشر، والدِّين لم يعد وسمًا لأرواح المتديِّنين، بل غدا ذريعة للخارجين من إطار الدِّين نحو العنف، ونبذِ الآخر، والرأيِ المتوحِّد والمستبدِّ للحياة، فالفكر والمعرفة الحقيقيَّة لا ينبعان إلَّا من روافدهم وأصولهم المعرفيَّة.

نجد الشاعر خليفة الوقيان مولعًا بالعروبة، وملتزمًا بالقضايا العربيَّة، وهو يجد نفسه في صدمة فكرية بسبب الغزو العراقيِّ الذي شطر العرب ومزَّق الروابط الأخويَّة بين البلدين الشقيقين، فأصبحت ذات الشاعر العاشقة للعروبة تدخل في صراع بين الأنا والآخر بين الجار والجائر، ويتساءل عن العروبة التي تغنَّى بها سنين طويلة ووقف موقف المدافع عنها. هذا ما حدث في نصِّ «إشارات» حيث العنوان يبيّن مدى تشتُّت الذات أمام هول الأحداث والصدمة، والإشارات تحمل ضعفَ وتشتُّت الذات أمام أهوال الأحداث، يقول الشاعر:

«حشرجات الرصاص، المنافذ، الطرقات الحزينة، تبعثر أوراقي الصامتة، تمزّق ألعاب أطفالي، ترتج كلّ الشبابيك، تعوي الرصاصات».

تعبيره عن الغزو تمثُّلٌ، كما توضح د. نجمة إدريس، يبرز في توضيحه لقسوة وعنف الحرب. هنا، في النصِّ، تظهر الذات الكويتيَّة التي طالما تغنَّت بالعروبة، بأناشيدها الوطنيَّة، «تحيا الأمَّة العربيَّة»، تعيش وقت كتابة النصِّ ثنائيَّة القاتل والمقتول، العدوّ الشقيق والمعتدى عليه الشقيق، ليعيش النصُّ حالة الصراع والموت والانشطار الذي يعبِّر عن قوَّة المعاناة، وليتفشَّى الموت في فضاء النصِّ، فيكون بين قوَّة وضعف، أحياء وأموات، أصوات دويِّ الرصاص واللون المهيمن، لون الدماء، ليصبح نصُّ «إشارات» نصَّ العنف بامتياز، عنف العدوان والغزوّ:

ها هم السادة الظافرون الأباة

يجيئون بابنة جاري الصبيَّة

مشطورة الوجه

مثقوبة الرأس

مقطوعة الكفِّ

يرمون بالجسد

المستحمِّ ببحر الدِّماء. (الوقيان، 1995م، ص:12).

تمثل القصيدة حالة الصدمة التي لم يستطع تجاوزها إلَّا في آخر النصِّ، حيث يقول لابنته: نعبر، العبور هنا يعني التجاوز، وقص الحكايات، والعبر بعد تجاوز المحنة:

نعبر فوق الزجاج المهشم

هيا أقص عليك قبيل المنام

حكاية قابيل

أخبار صبٍّ يسمى سنمار

لما أقام الخورنق

فوق ضفاف الفرات (السابق)

يأخذ الشاعر من قصَّة قابيل، مشيرًا إلى الروابط الأخويَّة التي تجمع الشقيقين، ورمزيَّة قابيل هي قصَّة إنسانيَّة كونيَّة مشتركة بين الثقافات الإنسانيَّة. وينتقل من العامِّ إلى الخاصِّ بذكر حادثة سنمار الذي بنى قصر الخورنق، ومن ثمَّ رماه النعمان بن المنذر بعد بناء القصر.

إنَّ نص «برقيات كويتية» يكشف عن مرثيَّة شاعر عربيٍّ دافع عن العروبة والقوميَّة، ينتمي لوطن يدافع عن قضايا العرب والمسلمين ولا يتوانى لحظة عن نصرة القضايا الإنسانيَّة. إنَّ هذه القصيدة ليست إلَّا فعل بكاء على هذا المشروع العربي التنويريِّ الكبير:

أيُّها القادمون مع الليل

إنَّ العروقَ التي نزفت

فوق رملِ الكويت

لم يكن نبضُها

غيرَ خفقِ العروبة

في كلِّ بيت.

***

قلْ للرفاق

الغارسين رماحَهُم بظهورها

الناذرينَ سيوفَهم لنحورنا

الدربُ نحو القدسِ سالكة

فكيف عبرتُمُ نحوَ الجنوب؟ (السابق، ص: 22).

إنَّ الشاعر هنا يبيِّن أنَّ الغزاة انحرفوا عن قيم العروبة ومواثيقها الأصيلة، فمن أخلاق العرب أنَّهم لا يغزون في الليل، والظهور دلالة على الغدر، إن ادعاءاتهم كاذبة، موضحًا أنَّ الطريق للقدس ليس من خلال الكويت، معرّيًا ادِّعاءات القيادة العراقيَّة في تبرير الغزو الصداميِّ للكويت.

الخاتمة

الناقد والروائيُّ الكويتيُّ سليمان الشطّي عن تجربة الشاعر خليفة الوقيان:

«خليفة الوقيان شاعر يعرف تماما الطريقة التي يرتدي فيها الفن أزياءه المناسبة، إن الشعر ليس طبلا يصرخ ولكنه تشكيل فني يتغلغل في داخل فكرته، لقد قدم في رحلته الطويلة مع الشعر نموذجا للوعي والتطور والتفاعل، يدخل التجريب من مدخله الخاص والمتفرد، لا ترتبك خطاه، ولا تهبط مقوماته الشعرية، ولا تتوارى لمحاته الجمالية، ولا تغيب مواقفه النابعة من أعماق ذاته». (الشطي، 2020م، ص: 102).

وهذا ما اتَّضح في مسيرة الشاعر والمثقَّف والأكاديميِّ الرصين الذي لم يترك مجالًا للدفاع عن القضايا العربيَّة والإسلاميَّة والمحلّيَّة إلَّا وسخَّر لها قلمه وفكره وجهوده الإنسانيَّة المشهود لها، بالإضافة إلى حرصه الشديد على ضرورة الدفاع عن جماليَّات القصيدة، واشتغال القصيدة بالجانب الفنّيّ، فهو يعتبر أيَّ تنازل عن الفنِّ هو تخاذل لا يليق بالشاعر الرصين.

بقراءة تعالق تجربة الوقيان مع التاريخ، يتَّضح أنَّ التاريخ يسكن في خلايا النصِّ، ويتحوَّل إلى وحدة دلاليَّة ملحَّة تلوح في أفق القراءة والتلقّي. تطوف قصائد الشاعر في مراحل التاريخ وتنقِّب عمَّا تحمله الأحداث التاريخيَّة من فظاعة وبشاعة ووجوه ذوات بصمة سوداء تسبَّبت في التخلُّف والرجوع إلى الوراء، ويظهر تاريخ النكبات العربيَّة الشهيرة. من اللافت أنَّ هذا التاريخ، أصبح نصيَّةً مشتركة لدى الشعراء العرب، يعوِّلون عليها كثيرًا في تفسير أسباب النكبة والتخلُّف عن ركب الحضارة. هذه النصيَّة التاريخيَّة المشتركة بين الشعراء العرب تجعلنا نتساءل عن سبب ورودها كثيرًا في نصوصهم. نمثِّل بالدولة العباسيَّة، وانغماس رجالاتها في حياة الترف والدعة، تاركين الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة وليمةً سهلة للأطماع الخارجيَّة. فهل أصبح الماضي البعيد والسحيق تفسيرًا مقنعًا لما يحدث اليوم، وهل هي رؤية شعريَّة تتبنَّى المبدأ القائل: لا تطلب من اليوم إلَّا ما جاء به الأمس؟ وإن فهم التاريخ هو حجر الأساس في فهم الحاضر.

الهوامش

المراجع

الوقيان، خليفة، «تدروشوا.. تعمموا»، (الكويت: ذات السلاسل)، الطبعة الأولى، 2017م.

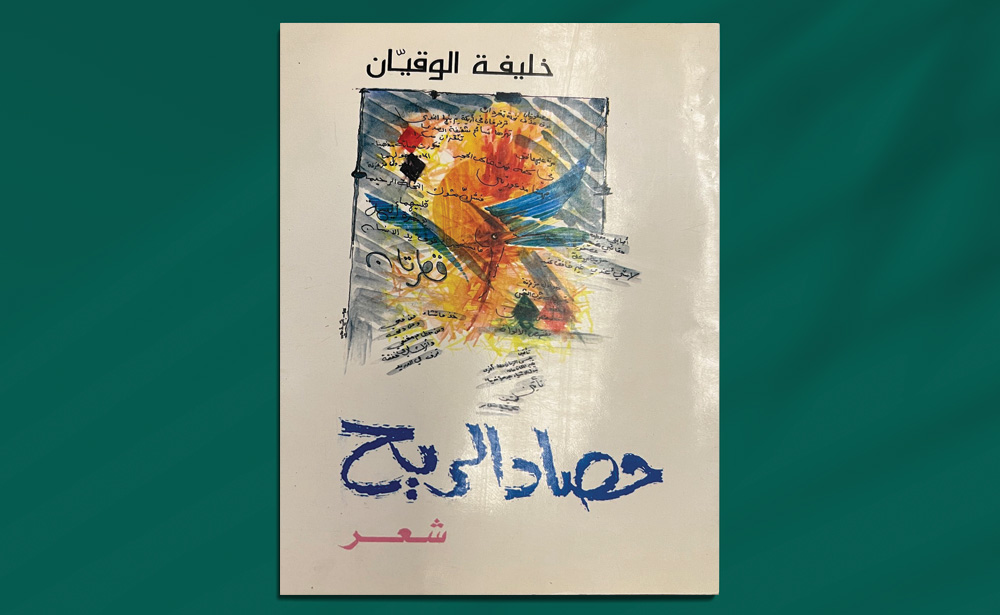

الوقيان خليفة، «حصاد الريح»، الطبعة الأولى، 1995م.

الوقيان، خليفة، «الخروج من الدائرة»، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، 1988م.

خليفة الوقيان، «تدروشوا.. تعمموا»، (منشورات ذات السلاسل: الكويت)، الطبعة الأولى، 2017م.

الوقيان، خليفة، «القضية العربية في الشعر الكويتي»، الطبعة الثانية، 2012م.

حوار مع خليفة الوقيان، الشعر لم يعد ديوان العرب، البيان الإماراتية، 2 يناير 2017م:

https://www.albayan.ae/five-senses/dialogue/2017-01-02-1.2814430

إدريس، نجمة، «خليفة الوقيان: في رحلة الحلم والهم»، (دمشق: دار المدى)، الطبعة الأولى، 2002م.

الشطي، سليمان، «تاريخ الشعر في الكويت»، (الكويت: منشورات ذات السلاسل)، الطبعة الأولى، 2020م.

فوكو، ميشيل، «حفريات المعرفة»، تر: سالم يفوت، (بيروت: المركز الثقافي العربي) ، الطبعة الثانية، 1987م.

قاسم، عبده قاسم، «الشعر والتاريخ»، فصول، المجلد 3، العدد 2، 1983م. ص-ص: 235-245.

غرينبلات، منتروز، غالغر، لينتريشيا، تايسن، «التاريخانية الجديدة والأدب»، تر: لحسن أحمامة، الطبعة الأولى، 2018م.